低温技术:量子计算、深空探测与清洁能源的“冷基石”

低温技术,泛指温度低于120 K(约-153°C)的技术体系,自工业革命以来,随着氮、氢、氦等气体的成功液化与超导现象的发现,迅速发展成为支撑前沿科技与工业应用的关键基础。普华有策报告系统回顾低温技术的发展历程,解析其核心原理与典型设备,并深入探讨其在科学研究、工业制造、航空航天与能源运输等领域的广泛应用,最后展望其未来向微型化、绿色低碳与智能化方向的发展趋势。

1、发展历程:从天然冰到量子冷却

人类对低温的利用可追溯至古埃及与商代,但真正的技术飞跃发生在18世纪后。卡诺定理、Joule-Thomson效应、林德-汉普森循环等理论与技术的突破,逐步攻克了“永久气体”的液化难题。1908年,昂内斯成功液化氦气并发现超导现象,标志着低温物理学的诞生。20世纪中叶以来,G-M制冷机、脉管制冷机和稀释制冷机的相继问世,进一步拓展了低温技术的应用边界。

发展历程里程碑

资料来源:普华有策

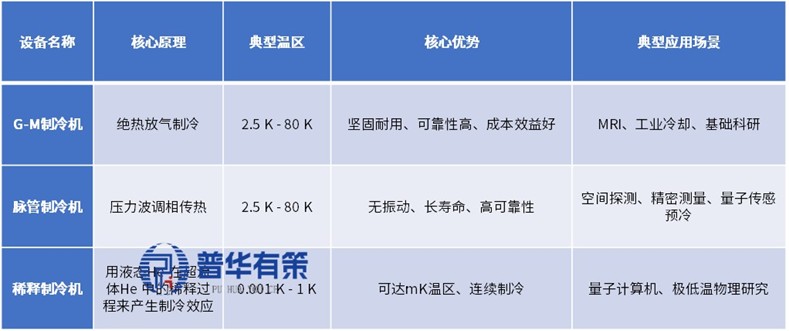

2、三大核心低温制冷设备:从K级到mK级的冷却引擎

低温制冷机是获取并维持低温环境的核心装置。根据工作原理和应用温区,以下三种设备构成了现代低温工程的基石,覆盖了从液氮温度(77 K)至极低温(千分之一K,mK)的广阔范围。

(1)G-M制冷机:坚固可靠的“低温工作站”

制冷原理:基于绝热放气制冷循环。通过配气阀门的精确控制,周期性地向膨胀腔内充入高压氦气,然后绝热排放至低压,利用气体膨胀吸热效应产生冷量。回热器则在循环中负责储存和回收冷量,提升效率。

核心特点:

长寿命与高可靠性:压缩机与膨胀机分离,冷头部分运动部件简单,维护周期长。

灵活性强:可采用一台压缩机驱动多个冷头,满足多点冷却需求。

中等制冷能力与温度:单级可达20-80 K,双级可低至2.5-10 K,足以满足多数超导磁体和真空泵的冷却需求。

典型应用:医用核磁共振成像(MRI) 系统的超导磁体维持;半导体工艺中的低温真空泵及科研领域的样品冷却与环境模拟。

(2)脉管制冷机:宁静的“空间冷却者”

制冷原理:利用压力波(脉动) 驱动工质气体(通常为氦气)在回热器和一根封闭的脉管中往复运动。气体在脉管冷端膨胀吸热,在热端压缩放热,通过精巧的调相机构(如小孔与气库) ,将热量从低温端“泵”向高温端。

核心特点:

无可动运动部件:制冷机冷头部分没有任何阀门或活塞,从根本上消除了机械振动源。

极高可靠性与寿命:极简的机械结构使其成为对长期无故障运行要求极高的应用的理想选择。

低电磁干扰:是冷却超导量子干涉器件(SQUID)等精密传感器的关键优势。

典型应用:空间探测:如詹姆斯·韦伯空间望远镜(JWST) 的中红外仪器,需冷却至~7 K;

地面大型科学装置:为超导腔、探测器提供低振动低温环境。

量子技术:作为稀释制冷机的预冷级,或直接用于冷却超导电子学器件。

(3) 稀释制冷机:探索量子世界的“mK温区门户”

制冷原理:利用氦-3(³He)在超流态氦-4(⁴He)中稀释的吸热效应。在极低温下(< 0.87 K),³He-⁴He混合物会发生相分离。³He原子从浓度高的“浓相”穿过相边界向浓度低的“稀相”扩散,此过程类似于蒸发,需要吸收热量,从而产生持续的制冷效应。

核心特点:

可达mK极低温:是唯一能够实现并稳定在毫开尔文(mK)温区的连续工作制冷技术。

提供持续冷却:不同于间歇工作的绝热去磁制冷,可提供稳定的mK级冷量。

技术复杂:涉及同位素管理、极弱热负载控制和高效换热器设计。

典型应用:

量子计算:为超导量子比特 提供~10 mK的极低工作环境,以抑制热噪声,保护量子相干性。

前沿凝聚态物理研究:如拓扑物态、二维材料等在极低温下的新奇物性探索。

基础物理学:暗物质探测、中微子质量测量等极限灵敏度实验。

三大核心低温制冷设备总结对比

资料来源:普华有策

3、低温技术核心应用领域

低温技术应用场景广泛,覆盖科学研究、工业生产、航空航天、能源运输等关键领域,核心应用如下:

主要应用领域

资料来源:普华有策

科学研究领域中,大型科学装置依赖低温技术保障运行:大型强子对撞机(LHC)用 1.9K 液氦冷却超导磁体,国际热核聚变实验堆(ITER)以 4K 液氦维持聚变磁场,KAGRA 干涉仪将反射镜冷却至 20K 以降低热噪声。超导量子计算机需 10mK 深低温环境抑制热噪声,推动稀释制冷机向大冷量、模块化发展,国内自主化进程加速,已研制相关样机。

工业应用方面,深冷蒸馏技术支撑气体液化分离,实现 95% 工业氧气、85% 工业氮气生产,为制造、冶金等行业提供基础原料;食品工业中,77K 液氮速冻设备(隧道式、浸没式等)可避免食材细胞损伤,配合低温储罐等设备保障冷链全流程新鲜;电子制造领域,低温真空泵能打造超高真空环境,支撑晶圆制程,超导电子学、深紫外光刻等前沿领域也离不开低温装置支持。

航空航天领域,低温推进剂是运载火箭的核心动力来源,液氧 / 液氢、液氧 / 液甲烷等组合需真空绝热贮箱与快速加注技术保障储存运输;深空探测中,詹姆斯・韦伯空间望远镜(7K 以下)、普朗克望远镜(0.1K)通过深低温冷却探测器,有效压制热噪声,提升对微弱星际信号的观测灵敏度。

能源运输领域,LNG 储运依赖低温技术:天然气冷却至 111K 液化后体积缩小 600 倍,通过专用船舶实现远距离清洁运输;氢能交通中,低温液态储氢可提升储能密度,支持重卡等长距离行驶,配套的液氢生产、加注设施正逐步建设完善。

4、低温技术的未来发展趋势前瞻

为满足量子计算、高精度传感等前沿领域对紧凑型低温环境的需求,低温技术正积极向微型化与智能化方向演进。微型化主要通过将传统制冷机按比例缩小或采用MEMS技术实现,虽面临制冷量衰减、工艺复杂和系统噪声等挑战,但已在轻量化高效制冷上取得进展。同时,物联网与人工智能赋能低温系统实现智能运维,通过实时监测与预测性维护,显著提升其运行可靠性与能效。

在可持续发展目标驱动下,绿色低碳成为低温技术另一重要趋势。通过构建闭环工质回收系统(如液氦循环利用),以及高效回收LNG气化等过程中产生的冷能并与液态空气储能等技术耦合,低温系统正大幅降低资源依赖与碳排放,实现能源的循环与梯级利用。

总之,低温技术作为一项支撑前沿科技发展的关键技术,广泛应用于量子计算、深空探测以及 LNG 与液氢的能源储运和冷链物流等领域。随着脉管制冷机、稀释制冷机等关键技术的突破与商业化,低温技术正朝着小型化、高效化、绿色低碳和智能化方向发展,不断提高低温技术的性能与应用领域,以推动科技发展和社会进步。

《2025-2031年低温技术行业市场调研与投资战略分析报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模,产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家,企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测,投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。