USB芯片行业:从接口统一到万物互联的技术演进与市场成长

USB(通用串行总线)芯片作为电子设备互联互通的核心组件,其发展历程见证了计算机外设接口的统一、移动设备的普及以及当下 “万物互联” 时代的技术融合。从最初的市场开拓,到如今功率与接口的融合统一,USB芯片行业在技术迭代、市场扩张与竞争格局演变中,逐步构建起支撑数字世界高效连接的产业生态。

1、行业发展阶段:技术驱动下的四次跨越

(1)市场开拓阶段(1996 - 2000 年):接口统一的萌芽

20 世纪 90 年代末,USB规范正式面世,其核心目标是统一计算机外设接口形态。彼时,键盘、鼠标、打印机、音频存储等计算机外围设备多采用私有接口,而 USB凭借 “即插即用” 和 “为设备供电” 的优势,成为打破接口壁垒的关键。这一阶段,消费级与工业级 USB应用均处于发展初期,技术无明显差异,USB芯片行业完成了从新兴技术向常见通信接口的过渡,为后续大规模应用奠定基础。

(2)应用拓展与移动市场渗透阶段(2000 - 2008 年):移动化与性能跃升

2000 年后,USB2.0 技术发布成为行业里程碑,其性能较上一代提升 40 倍,应用场景从键鼠等 “低速设备” 拓展至 U 盘、摄像头等 “高速产品”。更关键的是,USB2.0 同时支持 “通信” 与 “充电”,这一特性使其快速向手机、相机等移动电子设备渗透,逐步成为移动设备的核心接口。在工业领域,基于 USB的数据采集与传输设备也广泛普及,USB由此从 “常见通信接口” 升级为 “计算机最主要通信接口”。此阶段,消费级应用对 USB2.0 的迭代与拓展速度快于工业应用,行业初具规模,形成了从处理器芯片组设计到终端产品销售的成熟产业格局。

(3)高速演进与功率提升阶段(2008 - 2021 年):速度与能效的双重突破

2008 年后,计算机主机逐步向USB3.0、USB3.1升级,基于超高速 USB的大容量 U 盘、移动硬盘等存储设备性能得到充分释放。行业中后期,USBType - C 与 USBPD(电力传输)技术的出现,进一步拓展了 USB的边界:Type - C 支持视频、音频传输,USBPD 则将功率上限提升至 100W,使笔记本电脑、智能手机等设备可通过 USB实现 “快充” 甚至 “供电”。

不过,更高速率的 USB3.2、USB4 虽已发布,但因配套成本高、设计难度大,普及进程大幅放缓。消费端,超高速 USB3.x 逐渐普及;工业端则更追求稳定性与可靠性,仍以 USB2.0 为主,技术演进滞后于消费领域。

(4)功率与接口融合统一阶段(2022 年至今):“万物一接口” 的新纪元

当前,Type - C 的功率传输能力进一步提升至 240W,可满足绝大多数电子产品的功耗需求,成为通用功率传输技术。同时,Type - C 兼具通信、视频、音频、功率传输等多重功能,推动电子设备接口向 “聚合统一” 发展,“万物一接口” 的愿景逐步落地。

消费端,超高速 USB3.x 渗透加深,Type - C 成为主流接口;工业端,虽 USB2.0 仍因 “成熟可靠” 占据核心,但超高速 USB3.x 已在车载、工业相机等高端场景试水。不过,USB4 因成本与技术门槛,仍处于产业化初期。

2、芯片技术分化:消费级与工业级的路径差异

(1)消费级芯片:追求性能与新颖性

消费级 USB芯片的技术演进始终围绕 “更快、更全、更便捷” 展开:

初期:基于 USB1.0、1.1 标准,满足基础外设连接需求;

中期:快速过渡到 USB2.0 并成为主流,同时兼容旧标准;

后期:USB3.x 逐步取代 USB2.0,Type - C 与 USBPD 芯片开始普及;

当前:USB3.x 成为个人电脑、移动存储的主流,Type - C 和 USBPD 备受消费电子青睐,少量高端 USB4 芯片虽已面市,但尚未普及。

(2)工业级芯片:追求成熟度与稳定性

工业级 USB芯片更注重 “可靠、兼容、易维护”,技术迭代相对保守:

初期:同样基于 USB1.0、1.1 标准;

中期:逐步向 USB2.0 过渡,但工业设备多保留对 USB1.1 的兼容,不轻易更换方案;

后期:以 USB2.0(含对 USB1.1 的兼容)为主,少量涉及 USB3.x,Type - C 与 USBPD 芯片用量极少;

当前:延续 “以 USB2.0 为主,少量涉及 USB3.x” 的格局,基本不涉及 USB4,以满足工业场景对稳定性的核心需求。

3、市场与竞争:规模扩张与格局演变

(1)行业产值:从千万级到十亿级的跨越

萌芽期(2000 年):伴随 USB设备快速普及,行业产值约 8000 万美元;

成长期(2008 年):产业格局成熟,USB2.0 主导市场,全球产值达 3 - 4 亿美元;

高速期(2021 年):虽超高速 USB普及放缓,但行业产值仍增长至约 9 亿美元;

当前(2024 年):Type - C 普及带动市场规模突破 10 亿美元,USB4 虽处初期,但为长期增长埋下伏笔。

(2)竞争格局:从海外垄断到国产突围

初期:市场由英特尔、摩托罗拉、飞利浦、赛普拉斯等海外头部企业主导,苹果等厂商也逐步采用 USB接口;

中期:赛普拉斯、FTDI、爱特梅尔等企业仍是主力,中国台湾创惟科技、威盛电子等切入 USBHUB 等细分领域;

后期:行业集中度提升,细分领域更专业化,FTDI、芯科科技成为 USB桥接芯片代表,中国台湾企业在 HUB 等领域崛起,赛普拉斯、微芯科技等老牌企业持续领跑;

当前:USB桥接、HUB 等市场仍以 FTDI、英飞凌(收购赛普拉斯)等欧美企业及中国台湾厂商为主,但国内部分企业的芯片实现批量应用,市占率逐步提升,国产替代进程加速。

4、USB接口芯片市场规模:优势凸显,增长稳健

USB接口凭借数据传输快、即插即用、支持热插拔与总线供电、易扩展且向下兼容等优势,成为计算机、智能手机、消费电子、物联网终端等设备的主流标准接口,市场空间广阔。其中,USB桥接芯片是核心分支,可解决跨接口通信问题,通过实现 USB与 PCIe、SPI 等接口的 data 传输转换,助力产品灵活设计、缩短上市周期并连接新旧系统。

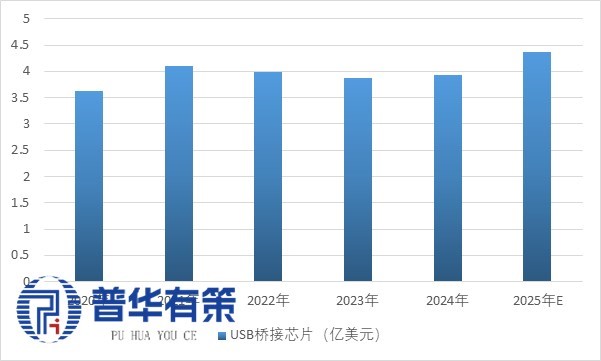

2024 年全球 USB桥接芯片市场销售额达 3.93 亿美元,预计 2031 年将增至 6.96 亿美元,2024-2031 年复合增长率 8.49%;同期全球 USB接口芯片市场规模超 10 亿美元,中国占比约 30%(约 3亿美元)。

2020-2025年全球USB桥接芯片市场规模

资料来源:普华有策

随着Type-C接口推动终端设备接口形态归一化,USB作为其原生数据通信规范,技术生态更稳固。未来几年USB芯片将保持约10%的年增速,预计2031年全球市场规模达20亿美元,中国市场约6.7亿美元。

5、未来趋势:技术融合与场景延伸

(1)技术端:USB4与多技术融合

USB4作为当前最高速的USB标准,未来将逐步突破“配套成本高、设计难度大”的瓶颈,实现量产普及,进一步释放超高速数据传输潜力。同时,USB将与更多技术(如雷电、WiFi等)融合,在“高速传输”“多设备互联”上实现更深度的协同。

(2)应用端:从消费到工业的全场景覆盖

消费领域,“Type-C+高功率传输+多协议兼容”将成为电子设备接口的标配,推动手机、电脑、平板等设备的互联互通更便捷;工业领域,超高速USB3.x将在更多高端场景(如工业自动化、智能车载)渗透,同时USB2.0仍会在中低端工业场景长期存在,满足差异化需求。

(3)国产化:核心芯片的自主突破

随着国内企业在USB桥接、HUB等芯片领域实现批量应用,未来将向更核心的高速USB芯片、Type-C控制芯片等领域突破,逐步降低对海外厂商的依赖,提升国产芯片在全球市场的话语权。

USB芯片行业的发展,是一部“接口统一-技术迭代-生态扩张”的产业进化史。从最初统一计算机外设接口,到如今支撑“万物互联”的技术融合,USB芯片始终是电子设备互联互通的核心纽带。未来,在技术融合与国产替代的双重驱动下,行业将继续向“更高速、更智能、更统一”的方向演进,为数字世界的高效连接提供更强支撑。

《2025-2031年USB芯片行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模,产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家,企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测,投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。