毫米波有源相控阵微系统行业技术水平及主要趋势(附报告目录)

1、行业竞争格局

我国具备毫米波有源相控阵研制量产能力的主要单位包括以下两类:一是国内大型军工集团的下属单位,如中科电第十四、三十八研究所等;二是具备三、四级配套能力的民营供应商,如成都天箭、成都雷电等。由于行业和产品的技术密集型特征,整体行业竞争较为缓和。大型军工集团的下属单位大多从事国防装备关键系统的研制和总成,甚至是国防装备整机总成,同时具备对核心微系统的整体设计与器件、组件设计生产能力。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2026年毫米波有源相控阵系统行业市场调查及发展趋势预测报告》

个别实力较强的民营企业已具备毫米波有源相控阵解决方案提供能力,成为军品三、四级配套供应商。但整体上,该类企业一般为经营规模较小、市场相对单一、产品和服务有限、市场高度集中于单一应用或单一产品的中小型企业,主要在某个细分领域中获得生存空间。

2、技术水平特点

毫米波有源相控阵微系统本质是一种天线技术的应用。传统天线是由机械转动装置控制天线的指向,无法实现快速移动目标的跟踪、搜索,且抗干扰能力较差。相控阵天线利用电子技术控制阵列天线各辐射单元的相位,使天线波束指向在空间无惯性的捷变,与传统天线相比,具有空间功率合成、快速扫描、波束赋形、多目标跟踪、高可靠性等优势。

毫米波有源相控阵技术是近十年发展起来的在精确制导、通信数据链、雷达探测等领域应用的重要技术,兼有毫米波高精度、抗干扰的优势和相控阵波束指向灵活等特点,能够发现和锁定多个探测目标,提高武器装备在复杂电磁环境下对高机动目标的打击能力和命中概率,提升武器装备的攻击效率和效费比,且能在各种平台间建立通信数据链,是当前行业前沿技术之一。

目前,毫米波有源相控阵技术已经相对成熟地应用于陆基和海基平台,在机载、弹载和星载领域的应用处于发展初期,我国有源相控阵微系统在机载、弹载和星载领域的应用具有一定的先发优势,目前尚未有更好的替代技术。同时,由于武器装备的开发周期较长,定型列装审核程序严格,因此单一型号产品的换代周期基本在十年以上(M03 产品的前一代武器装备列装周期超过 15 年)。因此,即使新进入者凭借新技术进入该领域,短期内也很难对本行业造成冲击。

3、行业主要趋势

(1)行业技术发展趋势

《微波学报》报道称:在微波电路设计方面,我国混合微波集成电路、定制化组件模块的最高水平与国际水平差距很小,产品性能指标也保持一致,基本可以实现国产化。当前武器装备小型化、轻量化、低功耗的需求高涨,军队对微波产品国产化要求日益严格,推动了国内微波电路及组件、微系统行业的快速发展。纵观整个微波电路的发展史,小型化和高集成度始终是电子系统和技术发展的趋势,微波电路集成度要求越来越高。LTCC 3D 封装可提升微波电路布线密度,打破微波信号在常规平面混合集成电路中沿平面传播的限制,实现在多层基板之间的纵向传输,可有效缩小微波电路尺寸。MCM(Multi Chip Model)将多个集成电路芯片连接于共用电路基板上,并利用它实现芯片间互连,是一种典型的高级混合集成组件。SiP(System in Package,系统级封装)将多个半导体裸芯片和可能的无源元件构成的高性能系统集成于一个封装内,形成一个功能性器件。SiP 能够在集成电路和封装中,提供最优化的功能、尺寸、价格,缩短市场周期。专用集成电路(ASIC)、单片微波集成电路(MMIC)、混合集成电路(HIC)等微系统技术、产品在军工领域有着广阔的应用前景,是军工产品实现高集成度、高性能和微小型化的基础。欧洲航天局(ESA)将微纳推进技术、微机电系统(MEMS)、MMIC 技术、片上系统(SoC)、多芯片模块(MCM)等微系统技术列为重点发展方向,并制定了明确的发展路线。

(2)产业应用发展趋势

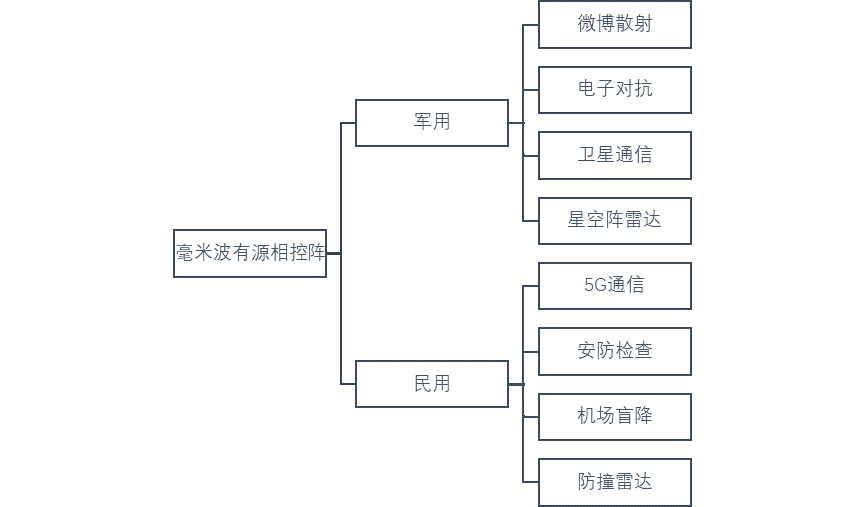

毫米波有源相控阵是通信领域的前沿技术之一,是一项典型的通信基础技术。目前,毫米波有源相控阵微系统在精确制导、通信数据链、雷达探测、电子对抗、遥感、辐射测量等方面均已展开不同程度的应用尝试,在 5G 通信基站、车载无人驾驶雷达、商业卫星毫米波链路系统、移动终端“动中通”、无人机、周界安防等通用领域方面也拥有广阔的市场前景。

毫米波有源相控阵主要应用

资料来源:普华有策