病理诊断行业概括和壁垒分析

1、病理诊断行业概况

病理诊断作为肿瘤诊断的"金标准",是通过系统研究疾病的病因、发病机制、形态结构、功能及代谢等病理改变,深入揭示疾病发生发展的内在规律,进而阐明疾病本质的医学诊断方法,在肿瘤诊疗领域具有不可替代的重要价值。

病理诊断行业作为体外诊断领域的核心细分板块之一,其市场规模持续扩大。其中,病理诊断试剂占据当前行业最大市场份额,病理诊断设备市场亦保持稳健增长态势。行业发展呈现三大显著趋势:一是国产替代进程加速,二是检测流程自动化水平持续提升,三是智能化应用不断深化。在此背景下,国内企业技术实力快速提升,与国际领先企业的差距逐步缩小,导致市场竞争日趋激烈;同时,诊断抗体产品更新迭代周期缩短,检测仪器技术升级步伐加快。值得注意的是,人工智能技术的深度融合显著提升了病理诊断的精准度和临床效率。随着精准医疗理念的深入发展,病理诊断的战略价值日益突出,在产业链协同效应推动下,叠加分子病理学和病理AI等关键技术的突破性进展,该行业未来市场仍具备显著的成长潜力和广阔的发展空间。

现代病理学依技术发展分为三大分支:传统病理技术(含组织、细胞病理学)基于组织和细胞形态,通过光学显微镜观察其显微结构变化探究疾病机制及本质;免疫组织化学病理学聚焦蛋白质表达检测,可精准判定肿瘤相关信息,辅助诊断并指导预后评估;分子病理学立足核酸分子水平,检测肿瘤相关基因突变与异常,为靶向治疗提供依据,是肿瘤精准医疗的重要支撑。

病理诊断对比分析

资料来源:普华有策调研

病理诊断在欧美日等发达国家已形成较为成熟的体系,其病理医师规范化培训制度已持续实施数十年,在提升病理医师整体专业水平方面发挥了关键作用。相比之下,我国病理学科发展相对滞后,主要体现在两方面:一是病理诊断设备自动化程度较低,仍高度依赖手工操作及人工复核验证;二是病理医师与技术人员的资源配置严重不足,导致诊断效率低下,患者候诊时间较长。根据现行《病理科建设与管理指南(试行)》规定,二级及三级医院应按每100张开放床位配备1-2名病理医师的标准进行配置。然而数据显示,我国实际平均每百张床位病理医师配置量仅为0.55人,各省份均未达到行业最低建设标准。该领域存在培养周期漫长、职业认同度偏低、薪酬待遇欠佳等突出问题,这些因素共同导致病理医师队伍持续萎缩。此外,优质病理诊断资源过度集中于三级医疗机构及经济发达区域,进一步加剧了医疗资源配置的区域性失衡。当前,病理诊断服务需求持续增长与现有诊断效能低下之间的矛盾,已成为制约行业发展的核心瓶颈。

2、病理诊断行业市场规模

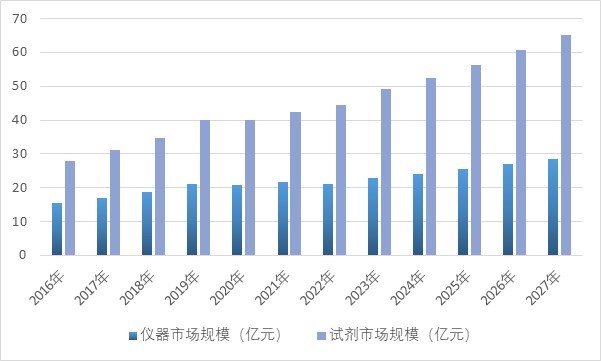

因不断扩大的肿瘤患者基数、政府扶持等因素,中国病理诊断的总体市场规模从2016年的43.6亿元增长至2022年65.6亿元,期间年复合增长率为7.0%。预计2027年中国病理诊断市场规模将达到93.9亿元,2022-2027年期间年复合增速为7.4%。随着中国本土病理诊断试剂的研发创新和产品获批上市加速,未来试剂市场仍将为关键细分领域。

2016-2027年中国病理诊断的市场规模

资料来源:普华有策调研

3、行业竞争格局

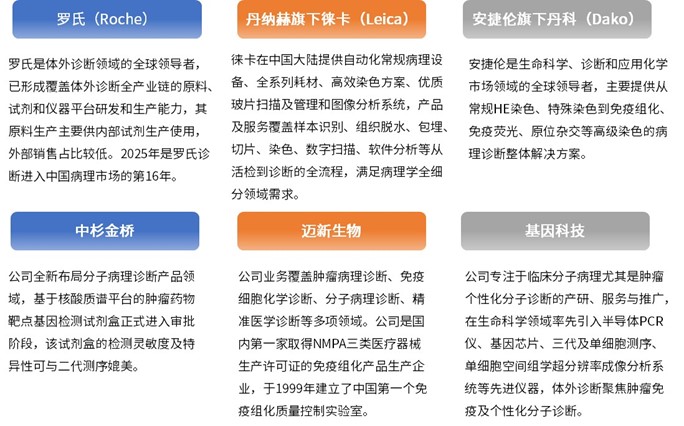

早期国内病理诊断市场近七成份额被罗氏、丹纳赫旗下徕卡、安捷伦旗下丹科占据,其中罗氏免疫组化仪器占近半数市场份额,丹科抗体占据半数以上国内份额,徕卡也有一定份额;罗氏诊断、中杉金桥、迈新生物分别占比位居前三,其余企业占比均低于两位数;当前国内厂商中,迈新生物是免疫组化领军者,通灵生物、中杉金桥等紧随其后,分子病理诊断试剂企业主要有艾德生物、安必平等。

行业内主要企业介绍

资料来源:普华有策调研

《2025-2031年病理诊断行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模,产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家,企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测,投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。(PHPOLICY:GYF)