动力煤激荡十年:双碳变局下的掘金路径与生存法则

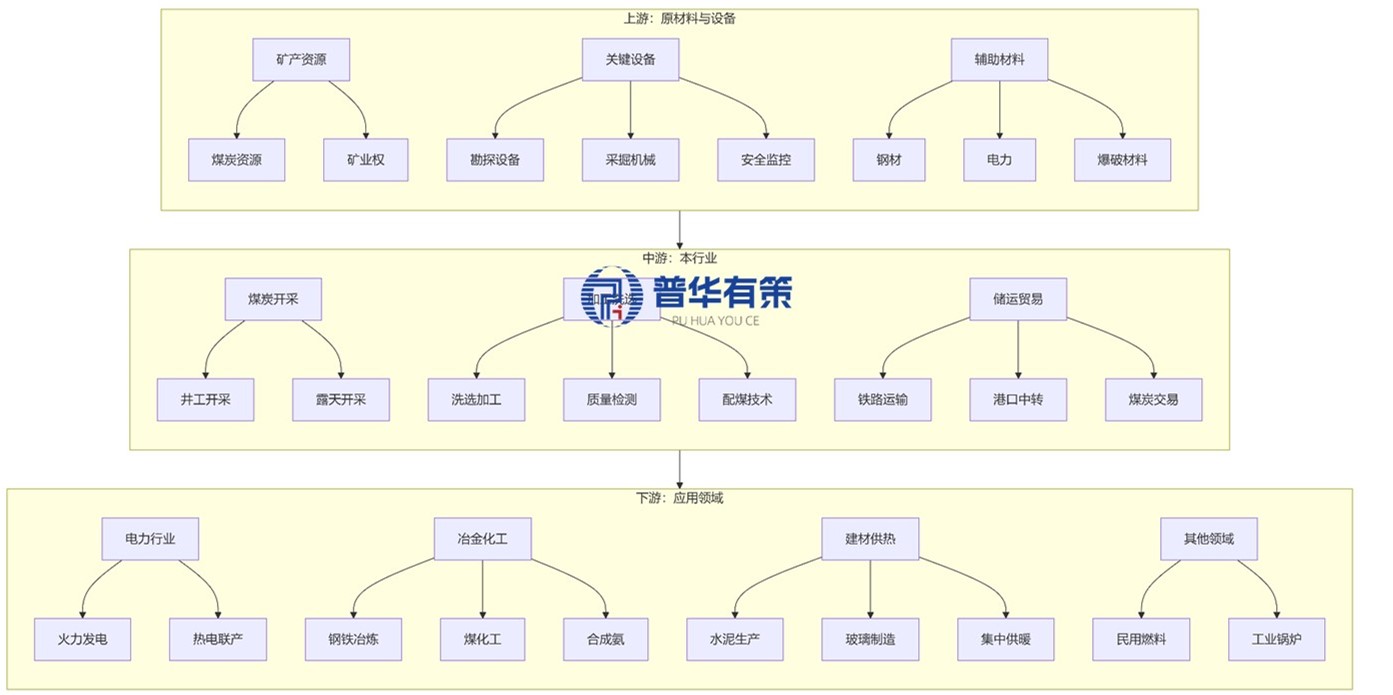

1.动力煤行业产业链全景解析

动力煤产业链是一个涵盖资源获取、开发建设、加工运输到终端消费的复杂长链。其上游环节的复杂性和高壁垒,是整个行业成本与风险结构的决定性因素。

动力煤行业产业链

资料来源:普华有策

1.1 上游:资源获取、合规性审批与矿山建设

上游是整个产业链的根基,其核心已不仅是“资源”,更是“获取资源开发资格的能力”。这一过程漫长、昂贵且充满不确定性。

1.1.1 矿业权获取与地质勘查

探矿权:企业获得在特定区域寻找煤炭资源的法律授权。

地质勘查:通过普查、详查、勘探等阶段,逐步探明煤炭资源的储量、质量、地质构造,形成资源储量报告。这是后续所有决策的数据基础。

1.1.2 项目核准与“探转采”审批

这是将资源转化为可开发资产的关键,流程涉及十数个核心环节,是政策壁垒和合规成本最集中的阶段,其核心流程如下:

起点:探矿权。

前期论证:地质勘查→可行性研究报告编制与评审→安全预评价→环境影响评价报告编制与批复。

专项审批:水土保持方案、地质灾害危险性评估、土地复垦方案编制与审批。

核心核准:立项申请与项目核准→探转采审批与采矿权申请→获取采矿许可证。

设计与开工:初步设计与安全设施设计编制与批复→施工图设计与预算→动工准备与批复。

建设与投产:建设施工→联合试运转→竣工验收。

本阶段的核心影响:

时间成本:完成全部流程通常需要5-8年甚至更久。

沉没成本:在动工前,企业已投入巨资用于勘查、购买矿权、编制评审各类报告。

政策壁垒:面对多部委的密集监管,任何一环的疏漏都可能导致项目失败。

1.1.3 煤矿建设与开采

巨额资本开支:行业数据显示,吨煤产能投资在700-1000元/吨以上。

成本结构固化:前期巨大的合规成本和建安成本,将在未来几十年通过折旧和摊销,构成煤炭完全成本的坚实基础,这也是煤价底部支撑的根本来源。

1.2 中游:加工、物流与贸易

中游的核心是“提质”和“流通”。

洗选加工:去除杂质,提升煤质,是实现煤炭分质分级利用、提高经济效益和环保性能的关键增值环节。

物流运输:以“西煤东运”、“北煤南运”为核心特征,铁路干线(大秦、朔黄等)和北方港口(秦皇岛、黄骅等)构成国家能源通道,运输成本是到厂价格的重要组成部分。

煤炭贸易:分为长协煤(保供稳价)和市场煤(调节供需)。进口煤是沿海市场的重要补充,受国际市场和政策影响。

1.3 下游:终端消费市场

下游是产业链的终端,其需求变化直接驱动行业景气周期。

电力行业(绝对主力,占比~60%):需求总量大且稳定,季节性波动强,角色正从主力电源向调峰和兜底保障电源转变。

建材行业(第二大需求):与房地产和基建投资周期强相关,需求弹性大。

化工行业(增长潜力点):现代煤化工(煤制烯烃、乙二醇等)是动力煤需求重要的潜在增长极。

冶金及其他行业:用于高炉喷吹、供暖等,需求较为刚性。

2.行业发展现状回顾

2.1 供需格局:紧平衡与政策调控交织

供给端:经历了“保供稳价”下的产量扩张与结构优化。国内产能进一步向晋、陕、蒙、新四大主产区集中。进口煤成为重要调节变量,来源国向印尼、俄罗斯、蒙古等多元化发展。

需求端:波动中保持刚性。电力需求增长仍是核心驱动力,尤其在极端天气下,火电托底作用凸显。

2.2 价格走势:剧烈波动后趋于理性

2020-2021年:受全球供需错配及国内政策影响,动力煤价格经历史诗级上涨。

2022-2023年:国家强力推行长协煤定价机制并加强市场监管,价格从高位回落,波动区间收窄。

2024-2025年:价格在政策与市场博弈下,围绕新的供需平衡点运行。新建矿井成本提升,对煤价底部形成支撑。

2.3 行业核心特征:扩储行为活跃,成本中枢上移

企业扩储行为频繁:2024年以来,诸多煤炭企业通过常规获取矿权或收购兼并方式进行扩储。

建设成本显著提升:行业数据显示,新建煤矿的平均吨产能投资金额不断攀升,直接推高了新建矿井的盈亏平衡点。

3.行业竞争格局

市场集中度较高:行业呈现寡头竞争格局,以国家能源集团、中煤集团、陕煤集团、兖矿能源等为代表的头部企业占据了大部分优质资源和市场份额。

区域竞争分化:晋陕蒙新地区凭借资源禀赋和成本优势,成为竞争的主战场。其中,内蒙古和新疆的建矿成本相对更具优势。

竞争维度深化:竞争从单纯比拼资源,转向成本控制能力、产业链一体化程度、以及财务健康度的综合较量。

4.行业发展趋势与前景预测

4.1 供给展望:产能增长进入平台期,成本支撑刚性化

国内产量将进入平台期。新建矿井的成本压力将成为支撑煤价的长期因素。产能储备制度:计划到2030年形成3亿吨/年左右的可调度产能储备,以增强供给弹性。

4.2 需求展望:总量达峰,结构分化

动力煤消费总量将逐步进入平台期并缓步下行。结构上,火电角色向“调节型电源”转变;化工行业用煤需求仍具一定增长潜力。

4.3 技术与政策趋势:智能化与清洁化

智能化开采与煤炭清洁高效利用技术将获得持续政策支持,是行业实现可持续发展的关键。

4.4 投资逻辑演变:从成长到价值

行业投资逻辑将更侧重于稳定的现金流和高股息回报。拥有优质资源(低开采成本)、稳健财务状况、以及一体化产业链的龙头企业,抗周期能力更强。

5.主要风险提示

5.1 政策与监管风险

“双碳”政策加速与路径调整风险:尽管煤炭的兜底保障作用被反复强调,但若国家为达成碳中和目标,出台更为激进的煤炭消费总量控制政策,或对煤电装机容量实施更严格的削减计划,将直接导致动力煤市场需求提前、快速衰减。这是一种长期的、根本性的趋势性风险。

环保与安全监管持续加码:随着《煤矿安全生产条例》等法规深入实施,安全、环保投入将成为刚性成本。一旦发生重大事故或环保事件,可能导致区域性甚至全国性的煤矿停产整顿,直接影响供给,同时永久性推高合规成本。

价格调控政策风险:政府对煤炭价格的干预已成为常态。若未来市场煤价再次大幅上涨,不排除会出台更严格的限价措施,压缩煤炭企业的盈利空间,使其无法充分享受市场红利。长协煤价的定价机制若发生不利于生产方的调整,也将影响企业收入的稳定性。

5.2 宏观经济与市场需求风险

宏观经济失速下行风险:动力煤需求与GDP增速、特别是工业增加值和固定资产投资高度相关。若宏观经济持续低迷,特别是房地产行业长期难以复苏,将导致高耗能的建材、冶金等行业用煤需求萎缩,电力消费增速放缓,从而引发全行业性的需求危机。

能源结构调整的“灰犀牛”风险:新能源(风电、光伏)装机容量持续高速增长,叠加核电、水电的稳定输出,正在逐步挤压火电的市场空间。这是一只明确的“灰犀牛”,虽然过程可能缓慢,但趋势不可逆转。尤其在丰水年或大风季,火电出力将大幅受限。

重点下游行业替代风险:在建材、化工等领域,电气化改造和氢能等清洁能源的替代技术一旦取得突破并具备经济性,将直接削减这些领域的煤炭消费需求。

5.3 市场与价格风险

价格大幅波动与“高成本陷阱”风险:尽管新建矿井成本高企对煤价形成支撑,但这并不意味着价格只涨不跌。若需求端出现超预期下滑,而供给刚性较强,可能导致煤价跌破高成本矿井的现金成本线,引发部分企业现金流断裂。成本支撑在剧烈市场波动面前可能显得脆弱。

进口煤的持续性冲击风险:2023-2024年进口煤数量创下历史新高,对国内煤价形成持续压制。若国际煤炭价格长期低位运行,或主要出口国(如印尼、澳大利亚)货币贬值导致其成本下降,进口煤的价格优势将长期存在,国内煤价运行区间将被压制。

能源运输格局变化风险:特高压输电网络的完善,使得“西电东送”规模不断扩大,这可能改变传统的“西煤东运”格局,影响主要煤炭运输通道的利用率,并对沿海煤炭市场的定价逻辑产生深远影响。

5.4 企业经营与财务风险

激进扩储下的资本开支与财务风险:为获取资源而进行的巨额资本开支,将显著推高企业的资产负债率和财务费用。一旦行业进入下行周期,高昂的折旧摊销和财务成本将侵蚀利润,可能导致企业陷入“增收不增利”甚至亏损的境地。

现金流断裂风险:煤矿建设周期长,投资回收慢。在市场低迷期,企业若同时面临煤价下跌(收入减少)和到期债务偿付的双重压力,将面临严峻的现金流考验,尤其是对于杠杆率较高的中小型煤企。

并购整合与管理的风险:通过收购方式进行扩储,面临资源质量不达预期、隐性债务、人员安置、企业文化融合等诸多挑战。整合失败将拖累上市公司整体业绩。

5.5 国际环境与地缘政治风险

国际能源市场剧变风险:全球能源危机、主要资源国贸易政策变动(如印尼的DMO政策)、关键海运通道受阻等地缘政治事件,会导致国际煤炭价格和海运费的剧烈波动,进而通过进口煤渠道传导至国内市场,增加市场的不确定性。

“碳关税”等绿色贸易壁垒风险:欧盟等经济体实施的“碳边境调节机制”(CBAM)等政策,虽直接针对下游钢材、水泥等产品,但会沿产业链向上传导,最终对上游煤炭消费产生间接但深远的抑制效果。

5.6 资源与自然风险

资源枯竭与资源接续风险:对于老矿区而言,优质资源逐步枯竭,开采深度和难度加大,导致生产成本自然上升。若企业未能成功获取新的资源接续,将面临产量下滑和竞争力下降的局面。

极端气候事件频发风险:愈发频繁的极端天气(如暴雨、洪水、严寒)可能直接冲击煤矿生产和煤炭运输,造成短期供给中断,同时也可能通过影响水电出力、激发用电需求等方式,加剧煤炭市场的短期波动。

《2025-2031年动力煤行业深度调研及前景趋势研判报告》系统梳理了2021–2031年中国动力煤行业的全貌及预测,从产业链、供需格局、竞争态势到发展趋势与风险研判,构建了完整的分析框架。报告指出,动力煤产业链上游资源获取与审批流程复杂、周期长、成本高,构成行业高壁垒;中游加工与运输体系以“西煤东运、北煤南运”为核心;下游需求以电力行业为主,化工成为潜在增长点。在供需方面,国内产能趋于平台期,进口煤成为重要调节变量,价格在政策与市场博弈中趋于理性,但成本中枢上移形成底部支撑。行业呈现寡头竞争格局,头部企业主导资源与市场。未来,行业将步入“总量达峰、结构分化”阶段,火电角色向调峰电源转变,煤化工仍有增长空间。同时,智能化、清洁化成为技术主线,投资逻辑从成长转向价值。报告也警示了政策、市场、经营、国际环境等多维风险,尤其在“双碳”目标、新能源替代、价格调控等方面存在不确定性,为企业战略与投资决策提供深度参考。