脑机接口引爆下一代人机交互,重塑未来十年科技格局

一、脑机接口行业发展现状与核心特征

当前,全球脑机接口行业正经历从实验室研究向产业化应用的关键转型期,呈现以下显著特征:

技术突破加速:在信号采集精度、解码算法效率和系统集成度等方面取得重大进展。2024-2025年,多个研究团队实现了重大突破,如运动功能重建准确率达到90%以上,汉语言解码实现完整句子输出,为临床应用奠定坚实基础。

市场规模快速增长:全球脑机接口市场预计在2025-2030年间保持年均复合增长率25%以上,医疗康复领域占据主导地位,消费级应用开始崭露头角。

产业生态日趋完善:从芯片、电极等核心部件,到算法平台、系统集成,再到临床应用的完整产业链正在形成,各环节专业化程度不断提高。

二、脑机接口行业产业链深度解析

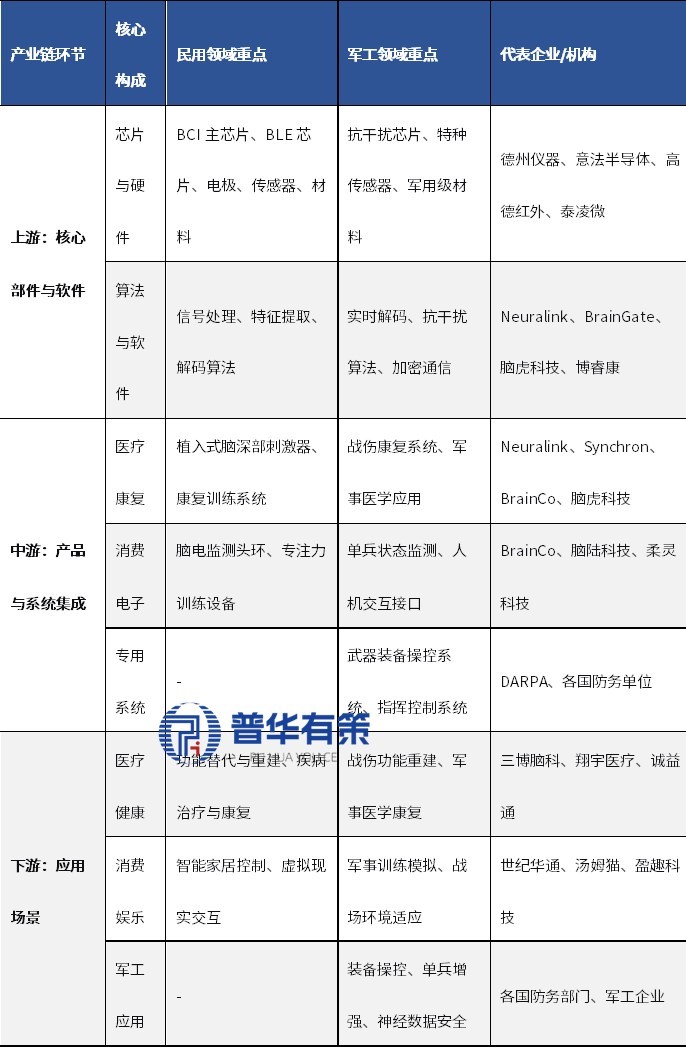

脑机接口行业产业链分析

资料来源:普华有策

脑机接口产业已形成从上游核心部件到下游多元化应用的完整产业链体系,呈现出“基础技术同源、应用领域分化”的鲜明特征。在上游环节,芯片、电极、算法等基础技术为民用和军工领域共同发展的基石,但军工领域对产品的可靠性、抗干扰性和安全性提出了更为严苛的要求。中游产品集成环节则显现出明确的技术路线分化:民用领域主要围绕医疗康复和消费电子两大方向,分别追求更高的生物相容性和更好的用户体验;而军工领域则聚焦于专用系统的开发,强调在复杂战场环境下的稳定性和实时性。

下游应用场景充分体现了需求驱动的特点。医疗健康作为民用领域的核心市场,主要致力于功能替代与重建,为瘫痪患者等群体恢复沟通和行动能力;消费电子等新兴市场则着眼于人机交互体验的革新。军工应用展现出其独特的战略价值,涵盖了从单兵认知增强、装备操控到神经数据安全的完整体系,旨在全面提升作战效能。值得关注的是,民用与军工领域并非完全割裂,而是形成了良好的协同发展关系:军工需求催生的尖端技术,经过适当转化后可应用于民用领域,推动产业进步;而民用领域积累的海量数据和算法经验,也能为军工应用提供重要支撑。

随着全球主要国家持续加大政策支持力度,以及相关技术的不断突破,脑机接口产业正迎来快速发展期。未来,随着技术标准的逐步完善和应用场景的持续拓展,脑机接口有望在改善人类生活质量与提升国防实力两个方面发挥更加重要的作用,成为引领未来发展的重要颠覆性技术之一。

三、脑机接口行业政策环境与监管体系

脑机接口行业国家级和地方级相关政策

资料来源:普华有策

四、脑机接口行业竞争格局与主要玩家

当前全球脑机接口的竞争格局呈现出“中美双雄并立,技术路线分叉,生态竞争初显”的鲜明特征。从全球视角看,美国凭借其在底层芯片、人工智能算法和风险投资体系的强大优势,孕育了以Neuralink、Synchron为代表的侵入式/介入式企业,它们在FDA临床试验进度、融资规模和公众关注度上遥遥领先,正全力攻克重度瘫痪等重大疾病。欧洲则依托“人脑计划”的科研遗产,在脑图谱绘制和科研基础设施上保持特色。聚焦中国市场,竞争更为多元和激烈,国内企业已分化出三条清晰的竞争路径:

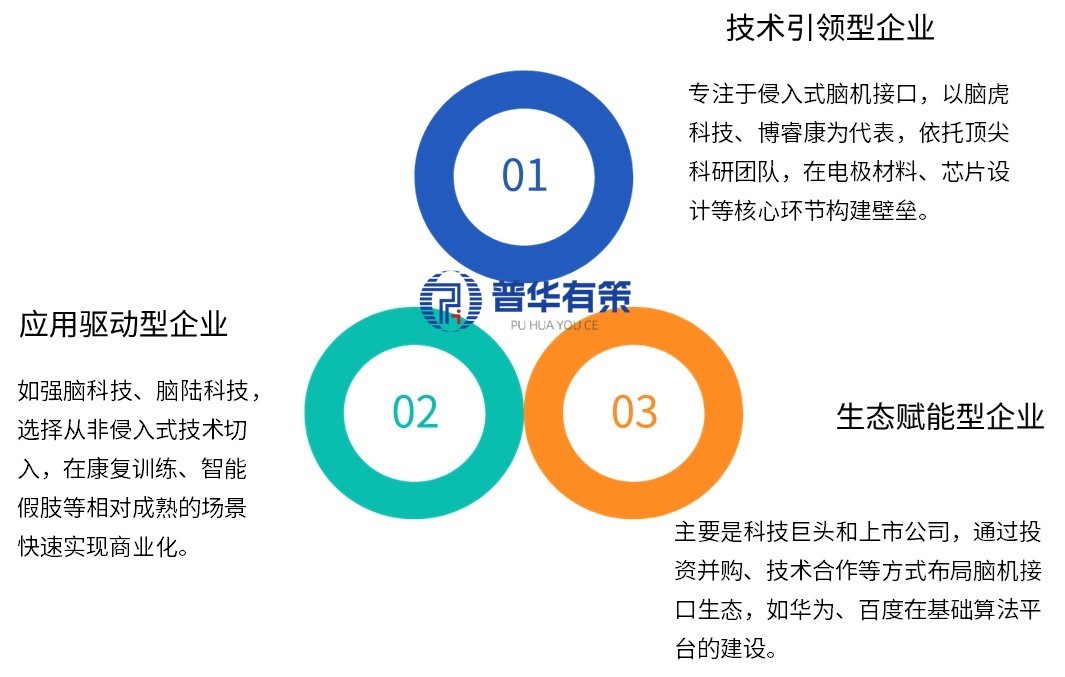

首先, “技术攻坚型” ,以脑虎科技、博睿康为代表,死磕侵入式电极、芯片等硬科技,构建极高的技术壁垒,专注于未来医疗市场的核心价值。

其次, “应用驱动型” ,以强脑科技、脑陆科技为典型,选择以非侵入式技术切入,在康复训练、智能假肢、消费健康等更易商业化的场景快速迭代,形成现金流和市场品牌。

最后 ,“生态平台型” ,如华为、百度等科技巨头,它们虽不直接制造脑机接口设备,但通过布局底层算法平台、云计算和操作系统,旨在成为未来“脑机互联”时代的基础设施提供者。

未来竞争的关键,在于临床数据壁垒的厚度、核心专利的布局广度,以及能否融入国家主导的产业生态和创新体系。

国际竞争态势:

美国凭借其在神经科学和信息技术领域的双重优势,在侵入式脑机接口领域保持领先。Neuralink、Synchron等企业在临床试验进度和融资规模上遥遥领先。欧洲依托"人脑计划"积累的研究基础和EBRAINS基础设施,在科研工具和脑图谱构建方面具有特色优势。

国内企业格局呈现三条鲜明的发展路径:

国内企业格局呈现三条鲜明的发展路径

资料来源:普华有策

五、脑机接口行业发展机遇与前景展望

在民事领域,脑机接口的发展机遇呈现出清晰的“近期-中期-远期”商业化路径。

近期(未来1-3年),最大的确定性机遇无疑在于医疗康复市场。随着全球人口老龄化加剧及神经性疾病患者数量持续增长,传统治疗手段已触及瓶颈。脑机接口技术在运动功能重建(如脊髓损伤、中风偏瘫)、意识障碍沟通(如闭锁综合征)及精神疾病(如难治性抑郁症)诊疗等领域,正从“概念验证”迈向“产品注册”的关键阶段。国家医保局为脑机接口项目单独立项,标志着支付端瓶颈开始松动,将极大加速其临床普及。

中期(3-5年),机遇将扩展至消费健康与下一代人机交互领域。随着非侵入式设备在成本、易用性和外观上的优化,专注于睡眠管理、专注力训练、情绪调节的消费级硬件将迎来爆发。同时,脑机接口将成为元宇宙、AR/VR设备的潜在交互入口,实现“意念操控”虚拟世界,重塑娱乐、社交与工作模式。

远期(5-10年),脑机接口将作为人体能力的增强与补充,在工业安全(高危岗位状态监测)、教育(个性化学习路径调控)等领域展现颠覆性潜力,最终走向人与机器的深度融合。

在军事领域,脑机接口的战略价值已使其成为大国科技竞争的制高点,其前景体现在对作战范式的根本性重塑上。短期内,最现实的机遇在于单兵效能增强系统。通过实时监测士兵的脑电、皮电等生理信号,可精准评估其疲劳度、紧张情绪与认知负荷,进而实现自适应的信息推送或神经调控干预,以保持最佳作战状态。这直接关乎单兵作战效能与生存率。中期看,“脑控”无人装备集群将是核心发展方向。飞行员或驾驶员通过脑机接口直接控制无人机、无人战车编队,将大幅缩短“观察-判断-决策-行动”回路(OODA Loop),实现远超人工操作的反应速度与任务复杂度,定义未来无人化战场的规则。长远而言,脑机接口将催生新型脑脑协同通信网络。绕过传统语言和手动输入,实现作战单元间近乎即时的意念交流,构建高度同步、保密性极强的指挥体系。然而,军事应用的飞速发展也必然伴随严峻的神经数据安全、武器系统失控及战争伦理等挑战,需同步建立相应的技术防护与伦理法规框架。

六、脑机接口行业未来发展趋势判断

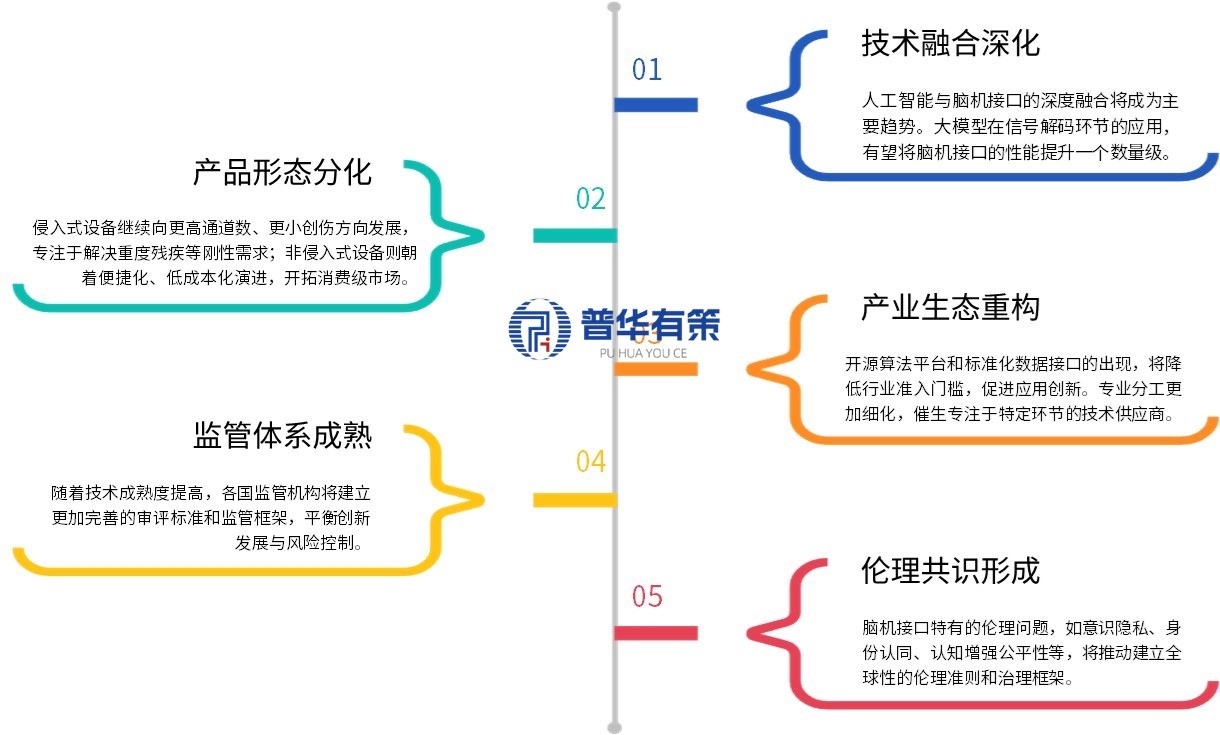

脑机接口的未来发展将围绕“融合、分化、收敛与治理”四大主题深度演进。

首先,技术融合将走向深层。人工智能,特别是大语言模型,将与脑机接口深度融合。大模型不仅能极大提升脑电信号的解码效率和准确率,实现更复杂的意图识别,更可能扮演“大脑协处理器”的角色,对神经信号进行高级的上下文理解和任务规划,使人机交互从简单的“开关控制”迈向真正的“智能协作”。

其次,产品与技术路线将持续分化。侵入式技术将执着于“更高通道、更小创伤、更长寿命”,专注于解决失明、瘫痪等最严峻的医疗难题;而非侵入式技术则向着“便携化、低功耗、低成本”疾驰,目标是在消费电子领域实现亿级用户的规模化普及。这种分化使得两类技术将在各自的最优赛道上平行发展。

再次,产业形态将从“散点创新”向“集群收敛”。随着国家层面推动产业集聚区建设,以及开源算法平台、标准化数据接口的出现,产业链上下游的协同将更加紧密,专业分工进一步细化,最终形成2-3个具有国际竞争力的脑机接口产业集群。

最后,伦理与监管框架将加速构建。脑机接口带来的意识隐私、身份认同、认知公平和军事应用安全等问题,将推动全球范围内伦理共识与监管法规的成熟,确保这项颠覆性技术在“以人为本”的轨道上行稳致远。

主要趋势

资料来源:普华有策

《国内外脑机接口技术行业发展及应用深度调研趋势前景报告(2025年版)》对全球及中国脑机接口行业进行了全景式深度剖析。分析指出,该行业正步入从实验室研究迈向产业化应用的关键转型期,技术突破、市场规模的高速增长与日趋完善的产业链生态共同构成了其发展的核心驱动力。报告详细解析了“上游基础部件-中游产品集成-下游多元应用”的产业链结构,揭示了民用与军工领域“技术同源、应用分化”的鲜明特征。在竞争格局上,全球呈现“中美双雄并立”的态势,而中国企业则分化出技术攻坚、应用驱动和生态平台三条差异化路径。报告前瞻性地勾勒出行业清晰的商业化前景:近期聚焦医疗康复,中期拓展至消费健康与人机交互,远期则指向人与机器的深度融合,并专项评估了军事领域这一战略高地的应用与挑战。最后,报告研判未来行业将围绕技术融合、路线分化、产业收敛与伦理治理四大趋势演进,同时为市场参与者提供了基于政策环境、风险与机遇的投资战略参考。