芯片之魂:高纯金属靶材,突破半导体薄膜材料的“纳米级”壁垒

在我们手中的每一部智能手机、每一台笔记本电脑的核心,都藏着一个由纳米级线路构成的微小世界——芯片。连接这些数以亿计晶体管,构成芯片“神经网络”的,是一层又一层的金属薄膜。而塑造这些薄膜的关键,是一种名为高纯金属溅射靶材的核心材料。它虽隐于幕后,却是支撑整个信息时代的基石,更是一场关乎国家科技竞争的战略博弈。

1、技术核心:为何靶材是芯片制造的“命门”

在芯片的晶圆制造和封装过程中,需要通过物理气相沉积(PVD)的溅射工艺,将靶材中的原子“轰击”出来,均匀地沉积在硅片上,从而形成所需的金属薄膜。这些薄膜充当着互连线、阻挡层、接触层和金属栅等关键角色,直接决定了芯片的导电性能、可靠性和最终寿命。

纯度,是靶材的灵魂。 对于集成电路而言,任何微量的杂质都可能是致命的。如同一颗灰尘落在精密的蓝图上,碱金属、放射性元素等杂质会破坏薄膜的均匀性,导致芯片短路、性能下降乃至报废。因此,半导体用靶材的纯度起步就是4N(99.99%),而随着技术节点进入14nm乃至更先进制程,对核心材料如铜靶材的纯度要求已飙升至6N(99.9999%)以上。这每提升一个“9”,都是对材料科学极限的挑战,也使半导体靶材成为行业内技术难度最高的领域之一。

2、市场格局:全球百亿市场,AI与半导体驱动新增长

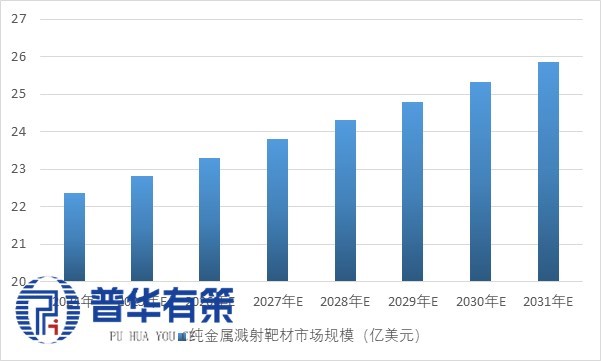

巨大的技术壁垒构筑了一个高度集中且利润可观的市场。2024年,全球溅射靶材市场规模已达约261亿美元,其中,高纯度的纯金属靶材规模约为22.4亿美元。预计到2031年,这一细分市场将增长至25.9亿美元。

2024-2031年全球高纯度的纯金属靶材规模分析及预测

资料来源:普华有策

未来的增长引擎清晰可见:人工智能(AI)和半导体产业。AI对算力的无穷渴望,驱动着芯片朝着更高性能、更小制程发展,这直接提升了单位芯片中高端靶材的消耗量和性能要求。这片百亿级的市场,是各国高科技企业必争的战略要地。

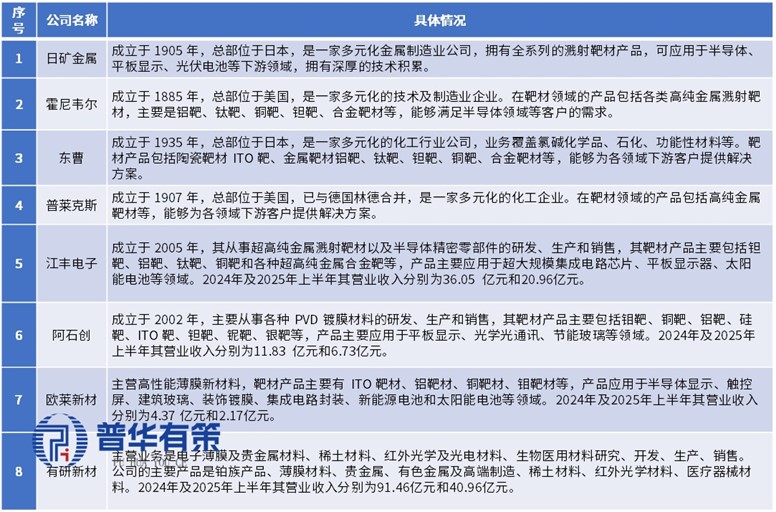

3、 竞争态势:国际巨头垄断,国产替代浪潮汹涌

目前,全球高纯溅射靶材市场呈现典型的寡头竞争格局,长期被日本和美国的少数几家跨国企业所主导,包括日矿金属、霍尼韦尔、东曹和普莱克斯等。它们凭借数十年积累,掌握了从金属提纯、靶材制造到溅射工艺的全产业链技术,形成了深厚的专利壁垒和客户信任,享受着高技术门槛带来的高利润。

然而,局势正在改变。在国家产业政策的大力支持下,中国靶材企业吹响了国产化替代的号角。以行业内领先企业为代表的本土厂商,经过艰苦的技术攻关,已成功突破了高性能溅射靶材的核心技术,实现了批量化生产,并成功打入国内外知名半导体制造商的供应链体系。它们正从一个追赶者,逐步成长为打破海外垄断、保障国内产业链自主可控的关键力量。

高纯金属靶材主要企业情况

资料来源:普华有策

4、未来趋势:技术驱动与国产化的双重奏

行业未来的发展遵循两条清晰的主线:

技术迭代永无止境:集成电路产业“一代装备、一代工艺、一代产品”的发展模式,要求靶材性能随之不断提升。更小的技术节点意味着对靶材纯度、晶粒尺寸控制、焊接质量提出了近乎苛刻的新要求,这持续推动着材料技术的前沿创新。

国产替代从“可用”到“好用”:随着国内靶材实现从0到1的突破,行业正迈向从1到N的规模化阶段。领先企业通过规模效应降低成本,持续提升产品竞争力。短期内,由于技术壁垒依然存在,行业将保持较高的利润水平。长期看,国产化产能的释放将促使价格理性回归,为靶材在更广泛的下游领域渗透创造条件,最终实现全产业链的可持续发展。

高纯金属溅射靶材,这条看似狭窄的“隐形赛道”,实则是衡量一个国家在尖端材料领域实力的试金石。在全球科技竞争日趋激烈的今天,实现高端靶材的自主可控,已不仅是商业层面的考量,更是国家信息产业安全的战略保障。前方,是国际巨头筑起的技术高墙;身后,是国内半导体产业蓬勃发展的迫切需求。中国靶材企业正承载着厚望,在纳米级的微观世界里,为中国“芯”铸造最坚实的基石。这场突破壁垒的战役,将决定我们在未来科技格局中的位置。

《2025-2031年高纯金属靶材行业产业链细分产品调研及前景研究预测报告》,涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模,产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家,企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测,投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。(PHPOLICY:RSYW)