市场对于优质肉类加工产品、品牌产品的需求日益增加

屠宰及肉类加工业属于劳动密集型行业,行业进入门槛低,小作坊形式的企业、工厂遍布全国各地,行业集中度非常低。经过多年发展,行业内已形成了一批规模化生产的龙头企业,如双汇发展、得利斯、龙大美食,在行业内占据重要地位。未来,行业优势企业还将利用自身优势持续扩大产能,围绕畜禽资源、成本控制、产品开发、品牌塑造、经营管理等方面展开新一轮竞争。

1、屠宰及肉类加工行业技术特点

(1)屠宰加工设备和工艺技术

我国屠宰及肉类加工技术装备和生产工艺在近十几年取得了长足进步,特别是一批行业领先企业相继引进具有国际先进水平的生产装备和工艺技术,迅速提高了我国的屠宰工艺水平,促进了肉类品种的结构调整和品牌竞争力的形成。

目前,行业优势企业引进并大规模使用的屠宰工艺技术主要有:改善动物福利和肉质的屠宰致晕技术,如三点式低压高频电麻、二氧化碳麻醉;防止加工过程中污染的真空放血技术、蒸汽烫毛、燎毛、抛光技术;动物识别与跟踪管理技术;屠宰中同步检验检疫系统;两段式快速冷却和分割加工技术,以及依照 HACCP 危害控制规范建立的质量保障体系。

(2)肉制品生产装备和工艺技术

行业内大型企业的肉制品生产设备也大都从国外成套引进,生产线中的关键设备主要有斩拌机、自动灌肠机、连续包装机、盐水注射机、烟薰炉、封口打卡机等。近年来,生产设备的国产化程度逐步提高,原来依赖进口的斩拌机、自动灌肠机、包装机、打卡机、烟薰炉等设备已基本实现国产化。行业内企业在引进生产装备的同时,还引进了一些肉类加工前沿技术和质量控制方法,如腌制技术、乳化技术、栅栏技术和 HACCP 技术等,缩小了我国肉制品加工技术与国际先进技术水平之间的差距。

(3)火腿生产装备和工艺技术

国际上火腿主要生产国已实现了火腿的室内封闭式生产和生产过程中的温度、湿度控制,大大提高了火腿的卫生质量和风味稳定性,减少了火腿腐败变质的发生。我国火腿生产在保留传统工艺精髓的同时,通过引进国外先进火腿生产线,采用控温控湿和室内封闭式生产的新工艺,逐步实现传统作坊式生产方式向现代化、集约化、规范化、标准化生产方式转变。

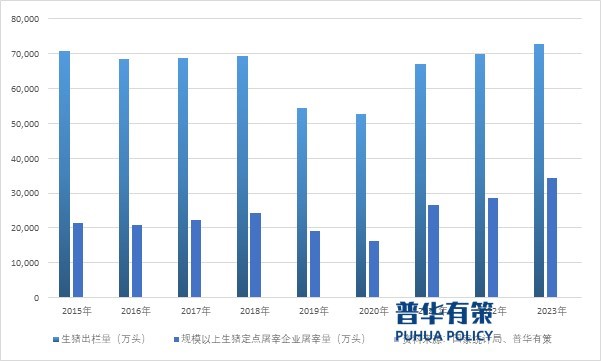

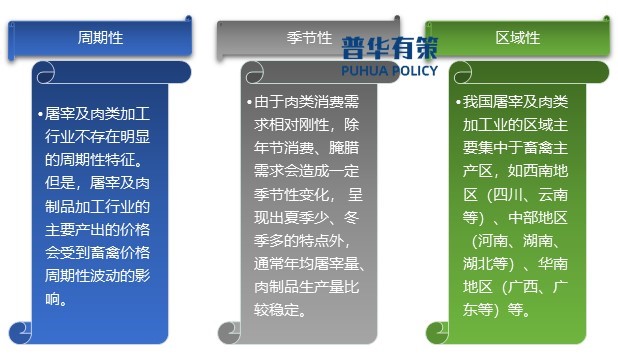

2、屠宰及肉类加工行业特点

3、驱动行业发展的有利和阻碍行业发展的不利因素

(1)有利驱动因素

1)国家不断加大生猪屠宰企业的监管、打击生猪屠宰违法行为,鼓励、推动规模化生猪屠宰企业全产业链一体化经营,利于规模化生猪屠宰企业做大做强

根据《生猪屠宰管理条例》(2021 年修订)第二条的规定“国家实行生猪定点屠宰、集中检疫制度。除农村地区个人自宰自食的不实行定点屠宰外,任何单位和个人未经定点不得从事生猪屠宰活动。”但是,未经定点从事生猪屠宰活动、出厂肉品没有经过肉品品质检验或者检验不合格的、拒不履行问题生猪产品召回义务和报告义务的以及对生猪和生猪产品注水或者注入其他物质等生猪屠宰违法行为还是频频发生、屡禁不止。为此,为保证生猪和生猪产品质量和安全,近年来,我国政府不断强化生猪屠宰企业监管、严格屠宰环节非洲猪瘟自检、严厉打击生猪屠宰违法犯罪行为、进一步规范动物检疫秩序。

2021 年 8 月,国务院印发的《生猪屠宰管理条例》(2021 年修订)第五条的规定“国家鼓励生猪养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化发展,推行标准化屠宰,支持建设冷链流通和配送体系”。

2020 年 3 月,国家发展改革委、农业农村部印发的《关于支持民营企业发展生猪生产及相关产业的实施意见》指出:“持民营企业全产业链发展。支持生猪养殖、屠宰、加工等龙头企业通过联合、收购和订单合同等方式,在省域或区域管理范围内加快全链条生产发展。实行生猪屠宰分级管理制度,鼓励屠宰企业发展肉品精深加工和副产品综合利用,优化产品结构。”

2020 年 9 月,国务院办公厅印发的《关于促进畜牧业高质量发展的意见》指出:“持续推进生猪屠宰行业转型升级,鼓励地方新建改建大型屠宰自营企业,加快小型屠宰场点撤停并转。开展生猪屠宰标准化示范创建,实施生猪屠宰企业分级管理。鼓励大型畜禽养殖企业、屠宰加工企业开展养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化经营”。

国家不断加大生猪屠宰企业的监管、打击生猪屠宰违法行为,鼓励、推动规模化生猪屠宰企业全产业链一体化经营,利于规模化生猪屠宰企业做大做强。

2)我国城镇化进一步推进、农村居民人均可支配收入的提升利于拉动肉制品的需求,利好屠宰及肉制品加工行业的发展

我国城镇化率从 2010 年的 49.95%提高到了 2023 年的 66.16%,持续提升,且我国目前的城镇化率水平与发达国家的水平仍然存在一定的差距,还存在一定的发展空间。2022 年 12 月,刘鹤副总理指出“未来一个时期,中国城镇化仍处于较快发展阶段。

此外,根据国家统计局数据,2010 年农村居民人均猪肉消费量为 14 千克,而城镇居民人均猪肉消费量为 21 千克,约为农村居民的 1.5 倍。此外,农村居民人均可支配收入已由 2010 年的 5,919 元增至 2023 年的 21,691 元;农村居民人均消费支出由 2010 年的 4,382 元增至 2023 年的 18,175 元。

我国城镇化进一步推进、农村居民人均可支配收入的提升利于拉动肉制品的需求,利好屠宰及肉制品加工行业的发展。

3)市场对于优质产品、品牌产品的需求日益增加

肉制品的产品质量与食品安全与消费者健康息息相关。随着国民经济的持续增长、我国居民人均可支配收入持续提升,居民的生活水平也有了显著的提高。近年来,消费者日益重视食品的质量、安全、口味、健康等,消费需求的变化变化引致市场对于优质食品需求的增加,而规模化屠宰及肉制品加工企业的产品口碑、品牌价值高于小作坊形式的企业、工厂,更易受到消费者的青睐。同时,随着消费者愈发重视食品的质量与安全,屠宰及肉制品加工行业将更为规范化,品牌效应的影响力将更为突出。

(2)阻碍发展的不利因素

1)动物疫病频发

近年来,禽流感、猪瘟等动物疫病在我国时有发生,除对畜牧业产生了较大的影响,也会对屠宰及肉制品加工行业带来巨大的冲击。首先,疫病蔓延直接造成畜禽供给的减少,行业内企业畜禽收购面临困难,屠宰量相应下降;其次,动物疫病的爆发经常伴随畜禽收购价格的大幅波动,影响屠宰及肉类加工企业的业绩稳定;再次,畜禽疫病容易引发消费者对肉品的恐慌心理,对肉品销售带来不利影响。

2)肉品安全问题

肉品安全关乎人民群众的身体健康和生命安全,已成为世界各国共同关注的焦点。目前,我国畜禽产品分级标准、国家认证制度及相关法律法规仍相对滞后,监管执法行为不规范;很多中小型屠宰及肉类加工企业仍以作坊式生产为主,企业管理粗放,食品安全观念薄弱,造成“瘦肉精”、“注水肉”等违法行为时有发生,不利于肉类市场的健康成长。

3)行业整体水平较低

我国虽是产肉大国,但受各种因素影响,屠宰及肉类加工行业整体水平仍然不高。相比于美国等世界肉类强国,我国肉类加工企业数量过多,技术装备落后,产品附加值低,大型企业产品市场占有率不高。在物流配送、保鲜包装、营销手段等方面,传统落后的方式仍占主导地位,现代化经营体系仍未形成。此外,我国肉类深加工转化率低,肉类产品同质化问题突出,不适应城乡居民肉品消费多层次、多样化的需求结构。

4、行业的主要壁垒构成

屠宰及肉类加工业行业准入门槛较低。但是,行业内企业要形成一定的经营规模、品牌价值,从而成为规模化屠宰及肉类加工业企业,则面临较高的行业壁垒,具体情况如下:

(1)规模与资金壁垒

形成规模化的屠宰及肉制品生产需要企业投入大量资金建设厂房和购置设备、建设和维护可靠的冷链物流体系、维持营运资金周转,该些资金的投入依赖于屠宰及肉制品企业长期发展积累的自有资金或企业达到规模化后拥有通畅的融资渠道,这就要求企业具备较大的规模与较强的资金实力。因此,本行业存在着较为明显的规模与资金壁垒。

(2)品牌壁垒

肉制品的产品质量与食品安全与消费者健康息息相关。随着国家对于食品安全监管日益加强及消费者对食品安全、食品口味关注度的不断提高,消费者更倾向于重视屠宰及肉制品的品牌。而产品口碑、品牌价值等则需要通过长期累积,行业新进入者通常很难在较短时间内建立起品牌优势,这为市场新进企业设立了较高的品牌壁垒。

(3)销售渠道壁垒

生鲜肉类产品的保质期较短,销售渠道的建设、销售能力的提升、产品质量的保障等是屠宰及肉制品加工企业生存、发展的核心与基石。但是,成熟销售网络的形成涉及营销制度与政策的制定、销售架构和组织的建立与健全、销售模式和销售战略的确定、合适销售人员的招聘与激励及、销售网络及配套的仓储物流网络的搭建与下沉、支撑的信息化系统建设、客户的有效拓展等非常多的维度,一般需要较长时间的沉淀与发展。新进入者通常很难在较短时间内建立起完善的销售渠道。因此,本行业存在着较为明显的销售渠道壁垒。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年中国屠宰及肉类加工行业细分市场投资新机遇及发展前景预测报告》,同时普华有策咨询还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。