轨道交通结构减振行业四大驱动因素助其市场容量保持稳定增长

1、轨道交通结构减振行业概况

我国轨道交通主要包括城市轨道交通、市域(郊)铁路、城际铁路、高铁及干线铁路。目前,轨道交通减振产品可应用在城市轨道交通、市域(郊)铁路及城际铁路。轨道交通减振产品的应用领域主要为城市轨道交通。城市轨道交通系统以其便捷、快速、准时、节能等优势有效缓解地面交通拥堵,越来越成为各大城市开发建设的重点,并逐渐成为一个国家综合国力、城市经济实力、人们生活及现代化水平提升的重要标志。然而,由于城市轨道交通大多穿越或位于闹市区,有轨车辆在行驶时车轮与轨道之间发生碰撞和振动,引起的环境振动与噪声问题日益显著。近年来,国家高度重视城市轨道交通减振行业,于 2021 年 12 月 24 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过《中华人民共和国噪声污染防治法》,并自 2022 年 6 月 5 日起施行。其中,交通运输噪声的定义新增“城市轨道交通车辆运行噪声”这一内容,并对噪声限值、轨道交通工程技术规范、轨道交通线路维护与保养、噪声与振动监测数据真实性与准确性、处罚措施与标准等方面提出要求。

除此之外,轨道交通减振产品的应用领域正逐步向城际铁路、市域(郊)铁路扩展。根据国家发展改革委直属单位城市和小城镇改革发展中心数据显示,2019 年,我国在运营的城际铁路及市域(郊)铁路总长约 4,160 公里。2022 年 6 月,国家发展改革委员会印发《“十四五”新型城镇化实施方案》,提出“到 2025 年新增城际铁路和市域(郊)铁路运营里程 3,000 公里”的规划。立足于“十四五”期间城市群、都市圈轨道交通建设背景,城际及市域(郊)铁路线路数量及线网密度提高、列车运行速度提升等因素也将带来更广泛的轨道交通减振需求。

根据噪声和振动来源不同,轨道交通减振措施主要包括振动控制和噪声控制两个方面。振动控制以减缓列车运行引起的振动、降低轨道结构的二次辐射噪声污染为主;噪声控制以降低列车运行引起的一次噪声为主。轨道结构既为振源,也为噪声源,其振动通过道床及路基向外扩散,是振动传播途径中的重要环节。

目前,轨道交通减振产品以轨道结构减振产品为主。根据减振产品使用位置的不同,可分为道床减振、轨枕减振、扣件减振和钢轨减振。其中,道床减振措施最为广泛使用且效果最好,主要包括钢弹簧浮置板道床系统及隔离式减振垫。

目前,国内各类国家及地方文件对于轨道交通减振措施的分级略有不同。综合 2013年环境保护部发布的《环境噪声与振动控制工程技术导则》、2018 年生态环境部发布的《城市轨道交通环境振动与噪声控制工程技术规范》、2019 年北京市市场监督管理局发布的《地铁噪声与振动控制规范》、2021 年广东省住房和城乡建设厅发布的《城市轨道交通环境噪声与振动控制及评价标准》、2010 年生态环境部环境工程评估中心等单位编写的《城市轨道交通环保措施应用效果分析》以及各地环评报告中对于减振措施分级标准的描述,国内技术成熟的减振措施可大致分为一般、中等、高等、特殊减振措施。《城市轨道交通环境振动与噪声控制工程技术规范》提出“环境振动控制工程措施的减振效果评价量应与 GB10070 中规定的环境振动评价量(Z 振级 VLz)一致”,根据 Z 振级相对插入损失分级,各等级减振措施的性能应满足相关要求。

2、轨道交通结构减振行业市场规模

近年来,我国对交通强国战略的重视程度持续加深,大力建设各种制式的轨道交通,推动城市轨道交通与高速铁路、市域(郊)铁路、城际铁路“四网融合”,轨道交通结构减振行业稳健发展。

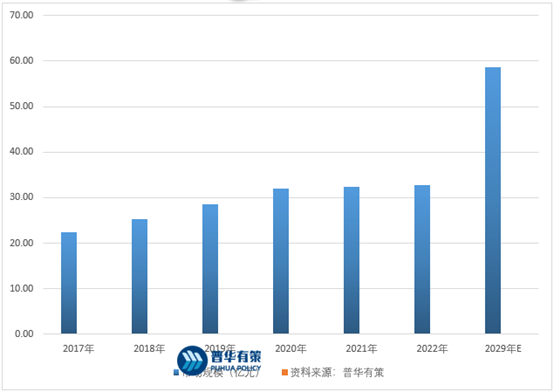

近几年,行业市场竞争加剧,导致减振产品价格降低。同时,由于下游轨道交通项目建设工期拖延,导致订单交付及收入确认受到影响,行业市场规模略有下降。目前,轨道交通减振行业已基本实现规模化,市场发展较为成熟,产品价格趋于稳定。同时,“十四五”期间,得益于国家持续重视轨道交通的建设,预计至 2029年,中国轨道交通结构减振行业市场规模将达到58.71亿元,2023至 2029年间年均复合增长率将达到10%以上。

3、轨道交通结构减振行业竞争格局

轨道交通领域行业参与者较少,行业代表企业包括隔而固(青岛)、九州一轨、天铁股份、道尔道科、上海同研等。轨道交通减振行业客户数量有限,主要为各地轨道交通业主或施工方,客户偏好与有丰富项目实施经验及品牌知名度的企业合作,建立起较高的准入壁垒,且轨道交通减振行业技术壁垒、专利壁垒较高,因此行业集中度较高。同时,因不同企业战略差异和分化程度较大,相似产品在技术路线上存在一定差异。

轨道交通减振行业的利润水平受技术水平、生产能力、市场竞争情况等方面因素影响。近几年,由于行业竞争加剧,产品价格逐步降低,影响了行业整体的利润水平。目前,行业竞争格局基本形成,行业产品价格已趋于稳定,未来降价空间较小,领先企业可通过发挥研发优势、扩大生产能力,降低产品成本,保持一定利润空间。行业准入门槛较高,且市场竞争逐步转向了技术、资金、品牌、服务、营销网络和市场推广能力等的综合实力竞争,因此具有综合竞争力的行业龙头企业可保持相对较高的毛利水平。

4、轨道交通结构减振行业技术水平及技术特点

轨道交通结构减振的技术在上世纪就已得到应用。其中,钢弹簧浮置道床减振系统于 1994 年第一次应用于德国科隆地铁,隔离式减振垫于 1975 年第一次应用于德国柏林地铁,两者对应技术的水平较为成熟。

我国轨道交通结构减振经历了从消化吸收外来引进技术到部分企业开始独立研发的阶段,目前我国部分企业已实现了关键技术的自主研发,行业技术自有率及国产化率不断提高并基本实现国产化。此外,得益于减振技术在我国轨道交通系统中的大量实践应用经验,我国轨道减振企业结合市场需求持续开展技术创新与产品性能优化,行业整体技术水平不断提升,市场中的国产产品逐步取代外资产品。

5、轨道交通结构减振行业面临的机遇

(1)城市群、都市圈交通一体化建设成为发展重点,城际及市域(郊)铁路建设将迎来重大发展

我国城际及市域(郊)铁路建设仍处于初步发展阶段,主要表现为运营线路里程短,且大都为利用既有铁路开发建设。然而,随着《我国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》发布,明确要求“推进城市群都市圈交通一体化,加快城际铁路、市域(郊)铁路建设”。2022 年 6 月,国家发展改革委员会印发《“十四五”新型城镇化实施方案》,提出“加快推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区城际铁路和市域(郊)铁路建设,有序推进成渝地区双城经济圈和其他重点城市群多层次轨道交通建设,到 2025 年新增城际铁路和市域(郊)铁路运营里程 3,000 公里”。在新型城镇化工作的不断推进和大都市圈的加快形成的趋势下,城际及市域(郊)铁路作为一种新的轨道交通方式在“十四五”期间将迎来宝贵的发展机会,相较传统铁路,城际及市域(郊)铁路更贴近或者途径住宅区,因此需要使用减振产品以降低噪声与振动对人民生产生活带来的影响。同时,随着城市规模的不断扩大,城际及市域(郊)铁路周边人口进一步聚集,对于轨道交通减振的需求也将进一步扩大。

(2)人民群众及国家对噪声污染治理的意识增强,减振顺应政策及环保要求

噪声污染与人民群众息息相关,越来越成为社会和广大人民群众关心的问题。自1997 年颁布《环境噪声污染防治法》起,我国噪声污染防治法规标准体系不断完善,中国政府关注轨道交通的噪声污染治理,并于 2021 年末发布《中华人民共和国噪声污染防治法》,将城市轨道交通车辆运行噪音正式列入交通运输噪音,轨道交通减振成为设计和建设的刚需。国家对噪声污染治理的意识逐步增强,环境影响报告书成为轨道交通建设项目的重要依据,减振措施越来越成为重要的噪声与振动污染防治措施和要求,为行业发展提供了有力保障。

(3)交通线网密度增大推动轨道交通特殊及高等减振产品渗透率进一步提高

受新型城镇化工作推进,以城市群一体化为特点的大都市圈交通网建设成为重点,城市轨道交通与高速铁路、市域(郊)铁路、城际铁路“四网融合”。因此,轨道交通网密度将持续提高,新建城市轨道交通、城际及市域(郊)铁路也将更多的贴近或穿越城市,带来更丰富的减振需求,预计特殊及高等减振产品渗透率将逐步增加,行业发展空间广阔。

(4)城市轨道交通是建设现代绿色城市、智能城市的有效途径,国家持续重视城市轨道交通的建设

近年来,我国经济增保持稳定增长趋势,城市化建设不断推进,城市轨道交通建设发展迅速。2017 至 2022 年间,我国城市轨道交通线路长度增加约 5,259 公里,“十四五”规划我国新增城市轨道交通 3,000 公里,参考过去城市轨道交通实际建设里程往往远超规划建设里程,预计我国城市轨道交通运营线路总长度将在 2027 年达到 16,337 公里。同时,随着轨道交通运输噪声控制纳入 2021 年末颁布的《中华人民共和国噪声污染防治法》,各地在城市轨道交通建设中将愈发重视噪声及振动影响,轨道交通减振措施将成为城市轨道交通建设的刚需,其市场规模将伴随着线路长度的不断规划及建设而持续增长。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年轨道交通结构减振行业市场调研及发展趋势预测报告》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。