2021年骨修复材料行业市场规模分析预测及发展态势(附报告目录)

1、骨修复材料行业发展历程分析

骨修复材料通常是指通过手术植入人体以修复骨骼缺损的器件和材料,属于生物医用材料。

早在 1668 年,动物来源的异种骨便被用于骨移植。异种骨来源广泛,具有良好的骨传导能力。但种属间抗原的差异性可能引起免疫排斥反应,并具有传播疾病、产生延迟愈合和感染等并发症的风险。目前的异种骨主要取自牛骨,高温煅烧等处理方式能够去除异种骨的免疫原性,但会使其仅保留天然空架结构,而丧失了生物可降解性。

1820 年,自体骨首次被用于骨移植。20 世纪初,使用自体骨的骨移植得到了较为广泛的开展,自体骨开始成为骨移植临床应用的“金标准”。但自体骨的骨量有限,难以满足大规模临床应用的需求,且会造成患者的额外失血与创伤,增加手术难度与时间成本,取骨部分存在潜在并发症的风险。

1880 年,同种异体骨开始应用于临床治疗。经历了长期发展后,同种异体骨已成为自体骨的有效替代品,并提取出了骨诱导能力更强的脱钙骨基质。尽管来源较自体骨更为广泛,同种异体骨仍然面临来源有限的问题,难以满足大规模临床应用的需求,亦具有引起免疫排斥反应、传播疾病、产生延迟愈合和感染等并发症的风险。

由于天然骨修复材料存在上述问题,随着科学技术的进步,人工骨修复材料成为骨移植的新选择。人工骨修复材料自 20 世纪50 年代起开始受到临床关注,自 20 世纪 80 年代起开始得到快速发展,仿生程度逐渐提高,出现了品种繁多的材料,包括金属材料(多孔钛及钛合金、钛镍合金、钽金属、不锈钢等)、无机非金属材料(生物陶瓷、硫酸钙骨水泥、磷酸钙骨水泥、生物玻璃等)、高分子材料(胶原蛋白、透明质酸、壳聚糖、聚甲基丙烯酸甲酯、聚氨酯等)、复合材料(采用两种或两种以上材料复合而成,通常是指无机材料与高分子材料复合形成的材料)、组织工程材料(上述骨修复材料通过纳米工程技术、基因工程技术等形成的材料)。

总体而言,骨修复材料的研究和发展趋势具有从天然到人工、从单一到复合、从简单到复杂的特点。

2、2021年骨修复材料行业市场规模分析及预测

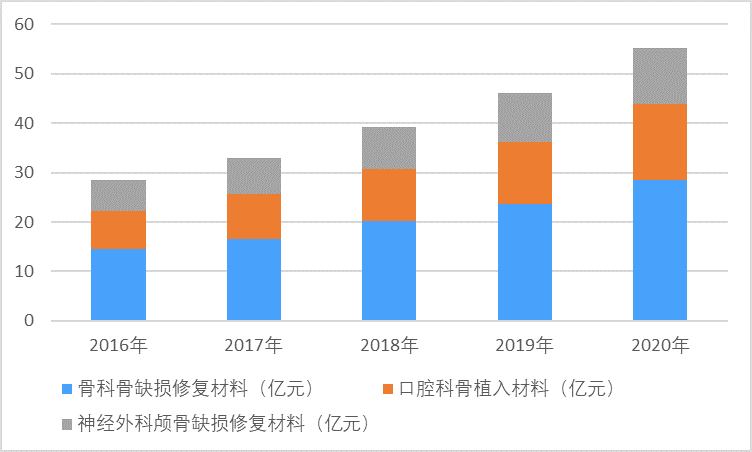

2020年我国骨修复材料行业的市场规模为55.3亿元,2016年至 2020年的年均复合增长率为 17.9%,远超全球骨修复材料行业的整体增长水平,其中骨科骨缺损修复材料行业的市场规模为 28.6亿元,口腔科骨植入材料行业的市场规模为15.2亿元,神经外科颅骨缺损修复材料行业的市场规模为11.5亿元;预计 2021年我国骨修复材料行业的市场规模将突破65亿元。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年骨修复材料行业发展前景预测及投资可行性研究分析评估报告》

2016-2020年我国骨修复材料行业细分市场规模分析

资料来源:普华有策

3、骨修复材料行业特点与发展态势

截至目前,尽管针对骨修复材料开展了较大规模的研究工作,取得了一定的研究成果,并出现了较多品种的产品,但尚未出现一种骨修复材料在临床应用疗效方面可以取代自体骨。

近年来,随着骨修复材料的发展,自体骨的临床使用比例逐步下降。我国自体骨的临床使用比例已由 2007 年的 81.25%下降至 2017年的 62%;而在医疗技术发展水平较高的美国,2017 年自体骨的临床使用比例为45.51%,远低于我国。

复合材料以及纳米工程技术能够改善单一材料的微观结构、生物可降解性等特性,有望为组织工程材料的开发提供理想的支架材料。通过在理想的支架材料上复合种子细胞、生长因子等诱导和促进骨组织修复的活性物质,有望产生在临床应用疗效方面能够取代自体骨的人工骨修复材料。

支架材料作为种子细胞、生长因子等的载体是构成组织工程材料的中心环节;种子细胞、生长因子具有良好的应用前景,但目前种子细胞在临床应用上仍受到较多政策限制,临床应用较少;生长因子在国外的临床应用中曾产生部分问题,作为载体的支架材料的种类以及生长因子与支架材料的结合方式、生长因子的临床使用剂量等关键问题还在研究和发展当中。人工骨修复材料未来的研发重点将是不断优化支架材料的特性以及重点深入发展骨组织工程。