神经外科高值医用耗材行业四大细分市场分析(附报告目录)

1、行业概况

神经外科作为医学领域最为复杂的学科之一,是以手术为主要手段,医治中枢神经系统(脑、脊髓)、周围神经系统和植物神经系统疾病的一门临床外科专科。随着我国人民生活水平的不断提高、人口老龄化加速及意外伤害等原因,颅脑肿瘤、颅脑创伤、脑出血及功能神经疾病等主要通过外科手术治疗的脑疾病亦呈升高趋势。同时,随着疾病认知水平的提高,手术器械的发展促进治疗方式的改变,越来越多的如癫痫、疼痛等疾病,也可以通过外科治疗方式取得理想的治疗效果。整体而言,神经外科领域的发展潜力较大。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《中国神经外科高值医用耗材市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》

神经外科作为高精尖的前沿学科之一,对应用在手术中的高值医用耗材技术含量和精细程度要求都非常高。不过,我国神经外科医用耗材的发展时间尚短,国产产品和国外产品仍有不小的差距,目前除了人工硬脑(脊)膜完成了进口替代之外,其他细分市场仍由国外产品主导,进口替代率非常低。但随着国家出台一系列政策鼓励国产医疗器械企业创新发展,比如审批制度优化、高端器械进入国家扶持目录等,多项创新产品进入资金扶持和优先审批通道,市场格局逐渐发生转变,拥有核心研发实力、不断推出新产品进行迭代的公司将从中受益,进口替代程度不断加快。

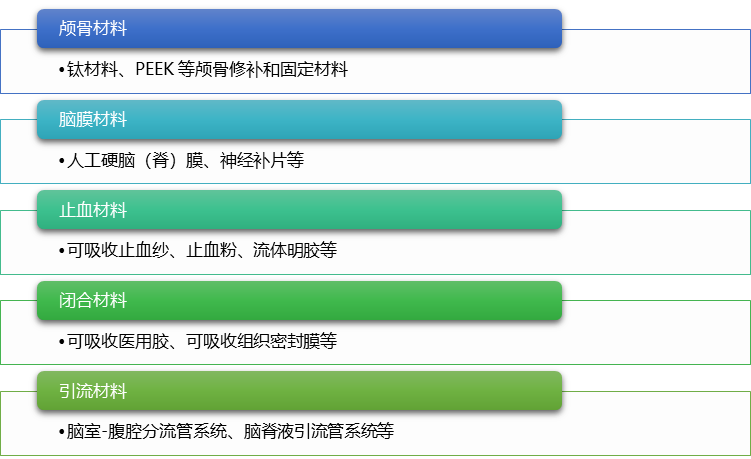

按产品类别划分,神经外科开颅手术高值耗材主要包括颅骨材料、脑膜材料、止血材料、闭合材料、引流材料等,具体如下:

资料来源:普华有策整理

2、行业细分市场分析

(1)高端止血产品市场

由于脑组织血运丰富、微神经网络结构复杂,且部分手术部位深,视野狭窄、手术操作不便,导致了神经外科手术中出血位点较多,并且止血较难。神经外科手术中,止血是否成功是决定手术成败的关键因素之一:一方面,术中大量出血容易导致脑水肿等严重并发症,降低手术成功率;另一方面,若止血不彻底,将有可能导致术后再次出血,形成的颅内血肿可能危及生命。

神经外科手术中,除了使用电凝止血、使用棉片压迫进行物理吸收止血外,还需要使用可植入类耗材进行止血,但由于神经外科手术复杂性,对止血材料的安全性提出较高要求,普通纱布、棉球等中低端止血材料无法完全满足临床需求。

目前,临床上代表性的高性能植入类止血耗材包括纤维蛋白胶、可吸收止血流体明胶及氧化再生纤维素止血纱等,具体为:①纤维蛋白胶通过将纤维蛋白原与凝血酶结合,激活凝血机制而起到止血作用。但该产品需要冷冻储存,术前水浴加热至体温,制备较为麻烦,同时涂抹后形成血凝块需要 1-2 分钟,因此,纤维蛋白胶并不适用于动脉快速出血或意外出血的情况;②可吸收止血流体明胶产品由流体明胶与凝血酶构成,一般通过长的涂抹器涂抹在止血部位。该产品的缺点包括如未去除过多止血后产物,可能引起病灶周围水肿,或者直接注射到血管中可能形成血栓、贫血、感染和出血等。③氧化再生纤维素类止血材料,以强生公司开发的高性能氧化再生纤维素可吸收止血纱为代表,其可以快速放置于指定区域,易塑形并牢固贴附于伤口,最大程度的增加止血面积。由于其在神经外科手术止血中具有明显优势,该产品上市后迅速成为神经外科手术止血中使用占比最高的医用耗材。

目前,有不少国内厂家在进行氧化再生纤维素产品的国产化,但由于产业化的技术难度,尚未有大规模应用并替代强生公司等国外产品的国内产品出现。

(2)可吸收医用胶市场

在神经外科的硬脑(脊)膜修复手术中,医生一般通过缝针缝合硬脑(脊)膜,但缝合过程中会产生微小的针孔,较难形成完全密闭的环境,导致存在脑脊液渗漏的风险,可吸收医用胶是国外神经外科手术中普遍使用的用于防止脑脊液渗漏的产品。目前,在国际市场,仅有英特格拉的 DuraSeal® Dural Sealant System和史赛克公司的 Adherus® AutoSpray Dural Sealant 两款产品。在国内市场,由于可吸收医用胶的研发难度较高,在该临床应用领域一直处于空白状态,外科医生经常使用止血胶等加固硬脑(脊)膜缝合线,但这些产品大多不能提供良好的密封效果。近些年来,随着国内医疗器械企业研发实力的不断提升以及国外此类神经外科手术使用习惯在国内逐步得到推广,可吸收医用胶相关产品陆续推出市场,处于快速普及阶段。

(3)颅颌面修补市场

颅骨缺损主要见于重型颅脑创伤、脑出血、大面积脑梗死等疾病,患者失去颅骨保护而容易损伤脑组织。通过应用颅颌面修补材料不仅能恢复正常的颅骨形态,对恢复脑功能亦有重要意义。颅颌面修补材料种类繁多,近几十年来,颅颌面修补材料经历了自体骨、有机玻璃、硅橡胶、骨水泥等阶段,但上述材料因为存在各种各样的缺陷,逐步退出了修补材料的选择范围。

钛材料是目前临床广泛应用的颅颌面修补材料,其具有密度低、强度高的特点,且其组织相容性好、稳定性好、致敏性低、能抵抗身体分泌物且无毒。但钛材料也有如下缺点:①金属材料会热胀冷缩、导热快,会使头部对热敏感;②复查时有金属伪影,对术后复查有影响;③钛材料在神经外科手术的应用,主要采用覆盖式手术,对头皮刺激大,容易引起相关并发症;④钛材料强度低于人体颅骨,受力容易变形。

聚醚醚酮(PEEK)材料是经美国食品药品监督管理局批准上市的骨移植产品的重要原材料之一,为一种人工合成的半结晶热塑性材料,具有耐辐照性、绝缘性稳定、耐水解、抗压、耐腐蚀等特点。但因市场的准入时间尚短,手术操作技术需要一定的培训,且受临床应用初期价格较高等因素的影响,目前国内PEEK 材料的颅颌面修补手术刚刚起步。

(4)人工硬脑(脊)膜市场

1890 年,Beach 在颅脑手术中首次应用金箔材料开启了硬脑(脊)膜修补的先河,之后,逐步出现了自体组织修补材料、同种异体修补材料、异种生物修补材料、人工合成材料等硬脑(脊)膜修补产品。随着神经外科市场的发展,人工硬脑(脊)膜的使用量亦逐年增加,并日趋成熟,据估算,2019 年国内人工硬脑膜市场容量接近 8 亿元。上述人工硬脑(脊)膜材料的发展情况如下:

A、自体组织修补材料、同种异体修补材料一般常取用颅骨骨膜、颞筋膜或阔筋膜或其他人体部位的膜组织。基于该类材料感染、脑脊液漏等并发症发生率较低,自 1900 年以来,逐步被临床用作硬脑(脊)膜修补产品。但受限于来源有限、取材困难、手术操作复杂以及潜在病毒风险等原因,该两种材料已退出历史舞台。

B、异种生物修补材料主要来源于牛、羊、猪等动物组织。该类材料经过化学处理,具有一定的伸展性和弹性等特点,作为人工硬脑膜材料应用于临床。1905年,Craig 和 Ellis 发表了用加工过的牛腹膜作为脑膜修补材料的研究报告,后续羊猪心包膜、牛跟腱、牛羊腹膜、肠系膜等异种生物膜材料逐渐出现,一定程度上解决了自体组织修补材料和同种异体修补材料的来源有限等问题,但该类异种生物修补材料仍存在病毒传播、免疫反应的风险,且溯源难度高。

C、人工合成材料的发展也经历了较长的时间。1895 年,Abbe 在硬脑膜成形术中运用医用橡胶来预防组织粘连;1974 年,为预防瘢痕组织增生,LaRocca、MacNab 在椎板切除术中将明胶海绵置于硬膜外;1996 年,贝朗医疗以聚氨基甲酸酯类共聚物为原料的硬脑(脊)膜上市,在价格方面和颅底等特殊部位的使用具有一定优势,但因不可降解,容易导致慢性无菌性炎症,激发局部组织肉芽生长,相关企业逐步将研究重心转向可吸收材料的研制。同时,传统的人工合成材料具有来源广泛、性能稳定、无病毒风险等特点,但其在生物相容性方面弱于动物源性材料。2000 年左右,因生物增材制造技术具有个性化、高精度、复杂成型的特点,可满足复杂组织或器官的高精度构建等要求,为组织缺损修复带来技术变革,迅速成为国际生物医用材料领域的研究热点。

从行业现状看,虽然目前异种生物修补材料在硬脑(脊)膜修补领域得到了较为广泛的应用,但仍无法完全避免病毒传播、免疫反应及溯源难度高等问题,对于植入人体后材料降解速度与硬脑膜重塑过程的平衡难度较大。从发展趋势看,结合人工合成材料的特性,通过生物增材制造等先进制造技术的应用可以有效解决人工合成材料在结构方面与人体组织存在差异,使其成为人工硬脑(脊)膜新的应用趋势。