骨科医疗器械行业产业链及技术水平趋势、竞争格局、主要壁垒构成

1、骨科医疗器械行业概述

骨科是研究骨骼肌肉系统的解剖、生理和病理的一门学科,诊疗范围覆盖脊柱损伤、四肢骨折、关节脱位、肌腱断裂等与骨修复相关的疾病。作为医疗器械行业最大的子行业之一,骨科医疗器械行业由骨科植入器械和专用手术器械两部分组成,其中骨科植入器械占比约 90%,为最主要的构成。

骨科植入器械,即通过手术被植入人体内用以维持、支撑及修补人体骨骼的器件和材料。由于产品价值高且仅限一次性使用的产品属性,普遍被纳入“高值医用耗材”范畴。根据不同治疗领域,骨科植入器械可进一步细分为脊柱类、创伤类、关节类及运动医学类。

(1)骨质疏松症及椎体压缩性骨折

骨质疏松症是一种由于骨密度和骨质量下降,骨组织微结构破坏,造成骨脆性增加,易于发生骨折的全身性进行性发展的骨代谢疾病。由于骨含量低,患者椎体会在很小甚至无暴力作用下的情况发生脆性骨折,这种骨折称为继发于骨质疏松症的椎体压缩性骨折(osteoporotic vertebral compression fracture,简称 OVCF),是骨质疏松症最常见也最严重的并发症。

根据国家卫健委《中国骨质疏松症流行病学调查》(2018)结果显示,我国65 岁以上骨质疏松患病率为 32.0%。中老年女性的骨质疏松问题尤甚,50 岁以上女性患病率达 32.1%,远高于同龄男性的 6.0%, 65 岁以上女性骨质疏松症患病率更是达到了 51.6%。这说明骨质疏松症已成为影响我国中老年人群生活质量的重要健康问题。目前缺少椎体压缩性骨折全国流行病学的数据,但根据《骨质疏松性椎体压缩骨折诊治专家共识》(2021)等多份区域性研究,北京七个区随机抽样结果显示绝经后女性椎体骨折的患病率随年龄增加,60~69 岁患病率为 22.6%,70~79 岁患病率为 31.4%,80 岁以上为 58.1%;上海社区居民(包括男性在内)各年龄段的患病率分别为 11.1%、20.0%和 30.1%。基于上述调查结果,初步判断我国 80 岁以上老年人 OVCF 患病率超过 30%。椎体压缩性骨折的治疗方法包括内科保守疗法、外科开放性手术和椎体成形微创介入手术三种疗法。其中椎体成形微创介入手术凭借创伤切口小(进针部位切口不到 1 厘米)、恢复速度快(术后数小时即可行走)、效果确切、安全性高、并发症少等优点成为越来越多患者的治疗首选。

椎体成形微创介入手术包括经皮椎体成形术(percutaneous vertebroplasty,简称 PVP)和经皮球囊扩张椎体后凸成形术(percutaneous kyphoplasty,简称PKP)两种方式。该手术主要原理是在椎体的病损部位注入凝固型材料(俗称骨水泥)已达到防止椎体进一步塌陷、缓解疼痛、稳定骨折的治疗目的。

椎体成形微创介入手术在全球范围内已发展应用数十年,在椎体压缩性骨折的临床治疗中成效显著,整体技术已相当成熟,当前在我国处于快速成长期。基于我国人口老龄化的社会属性,OVCF 患病人群的基数不断提高。

(2)脊柱损伤及脊柱退变性疾病

脊柱根据其结构特点与位置,分为颈椎、胸椎、腰椎、骶椎。良好的椎间盘与两侧椎板关节突是脊柱保证活动性的重要前提。伴随着年龄的增长,上述关节由于异常应力分布、无菌性炎症、外源性损伤等因素,其正常结构发生改变,引起脊柱损伤和退变性脊柱疾病的发生。常见的脊柱退变性疾病包括颈椎间盘突出症、颈椎病、颈椎管狭窄症、腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄症、腰椎滑脱症、退变性脊柱畸形等。

根据《脊柱退变性神经根疼痛治疗专家共识》(2019)数据显示,颈椎病的发病率约为 3.8%~17.6%,约 67%的成年人患有腰背痛,其中 56%的患者表现为根性痛或坐骨神经痛。根据国家卫健委研究结果显示,我国腰椎病患者已突破2 亿人,腰椎间盘突出症患者占全国总人数的 15.2%,发病率仅次于感冒,且多年来一直呈上升趋势,其中 15-24 岁腰椎间盘突出检出率为 2.8%,25-39 岁检出率可达 13.9%,40-54 岁检出率达 13.7%,大于或等于 55 岁检出率达 12.8%。随着生活节奏加快,电脑、手机、互联网的普及,久坐的上班族成为脊柱退变性疾病的高发人群,脊柱损伤逐渐由中老年向青壮年扩展。

针对脊柱损伤及退变性疾病的治疗,临床外科主要采取开放式手术来实现。应用于手术的脊柱类植入物主流产品为两大类,一类是由接骨板、固定棒、螺钉等单独或组合而成的脊柱内固定系统,另一类是应用于椎间植骨融合术的椎间融合器。

(3)身体各部位的创伤性骨折

创伤性骨折是由于意外事故或暴力造成骨的完整性或连续性中断,是生活中常见的偶发性疾病。创伤性骨折涵盖范围广且复杂度高,成人骨骼达 206 块,身体各部位不同节段的损伤均纳入创伤骨科的治疗范畴。

根据国家卫健委调查显示,我国居民的年骨折住院率呈长期上升趋势。我国近年全人群的躯干、上肢和下肢骨折标化发病率为 3.2‰,任意骨折粗住院率为 4.39‰,据此推算全国每年共计约超过 600 万病人因骨折住院治疗。其中以髋部骨折为例,流行病学数据显示全球每年发生髋部骨折的人群将由 1990 年的130 万上升到 2025 年的 260 万,到 2050 年将达到 450 万。

当前创伤性骨折的治疗方法主要为对骨折部位的切开复位和内固定手术重建稳定的骨骼关系,部分临床辅助以外固定支架在体外对骨折部位进行固定。

2、行业产业链

(1)上游行业与本行业的关联及影响

骨科医疗器械产品主要原材料为医用金属材料(不锈钢、钛合金、钴合金等)、医用高分子材料(超高分子量聚乙烯、PEEK等)、碳质材料(碳纤维增强碳基复合材料等)、生物陶瓷材料(氧化锆陶瓷、氧化铝陶瓷等)等。由于产品植入人体体内,属于高风险级别的医疗器械,因此对植入部分的原材料要求较为严格,优质的植入级原材料可以提升产品的安全性和有效性。目前部分高分子材料的优质供应商数量相对较少,该类供应商有一定的定价权。但由于本行业产品毛利率较高,原材料价格的正常波动不会对本行业的利润水平带来较大影响。

(2)下游行业与本行业的关联及影响

骨科植入医疗器械行业的下游为医疗器械经销商及国内外各级医疗机构(综合骨科医院、骨科专科医院等、基层诊所、门诊、卫生组织机构、疗养机构、急救站等)和患者。由于本行业产品的最终用户是接受手术的临床患者,骨科疾病患者众多,符合本手术适应症的骨折患者基数庞大,未来几年,骨科治疗的现代化发展将进一步推动本行业的发展。

3、行业的技术水平及发展趋势

(1)行业的技术水平

骨科医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集的高技术产业,其中骨科植入产品更是建立在人体解剖学、生物力学、材料学、高分子化学、摩擦学以及高精度检测等多学科领域的深入了解。因而该产业专有技术的掌握需要长时间的研究与积累。具体而言,行业技术水平主要体现在产品设计要求、植入物材料选择、加工工艺和微创技术等方面。

1)产品设计要求

骨科医疗器械特别是骨科植入产品的设计需要满足生物相容性、力学有效性、适配解剖学参数、操作简便及安全可靠等五方面要求。为有效提升产品生物相容性、适配解剖学参数等性能指标,需充分开展体外试验、动物试验和人群观察;为满足力学有效性要求,在相关细胞学试验、力学疲劳测试中充分验证产品的有效性和安全性;在设计产品时,需充分考虑适用人群的骨骼形态,建立骨骼 3D 数据模型,对相关钉板类产品进行解剖学参数改进;在安全可靠的基础上兼顾手术操作的简便性,设计匹配有源器械的快速简易操作接口,以此有效提高手术医师的工作效率。

2)植入物材料选择

理想的骨科植入物一方面要求具备良好的生物学性能,另一方面也要求具备良好的力学性能。当前行业内骨科器械主流的原材料主要包括钛合金、医用不锈钢、钴基合金、铝合金等医用金属材料以及 PEEK(聚醚醚酮)、PVA(聚乙烯醇)、PU(聚氨酯)、PE(聚⼄烯)等高分子材料和氧化锆、氧化铝等生物陶瓷材料。公司当前产品在原材料选择上充分顺应行业趋势,广泛采用上述医用金属件及高分子材料应用在已上市产品中。行业内企业亦积极探索创新性材料的应用和实践,例如选择强度高但质量更轻便的高强度碳纤维环氧合成材料应用在骨科器械产品中。

3)加工工艺

骨科医疗器械的生产涉及毛坯成形、机械加工、表面处理、激光打标、清洗、灭菌、辐照等多项工艺,对各类加工工艺均有较高的技术要求。随着高精度加工设备的广泛应用,表面抗磨、活性化处理工艺的不断优化,3D 打印技术与数字制造技术的快速发展,骨科医疗器械能更好地适应不断增长的临床需求。

4)微创技术

微创外科手术,即通过非传统手术入路,使用特殊的方式与器械,实现患者机体伤害的最小化和治疗效果的最大化。在医用器械高精技术、数码成像技术及人工智能化技术的发展背景下,患者的接纳程度显著提升。公司自创立伊始便积极探索骨科微创治疗领域的临床解决方案,当前已充分掌握多项骨科微创技术的应用,包括脊柱椎体成形术、椎间孔镜微创术、颈椎胸椎超声引导微创消融术、非开放性骨折外固定微创复位术等微创治疗解决方案的提供。

(2)行业技术发展趋势

基于资金和技术积累、品牌效应、研发投入等方面取得的优势地位,国外厂商在技术水平上处于领先地位。随着国家政策的扶持鼓励,国内临床医学、生物材料、生物力学、数字技术等学科和行业的快速发展及有效结合,我国骨科医疗器械行业技术水平显著提高,与国际厂商的技术差距逐渐缩小。未来,如骨科计算机辅助技术、金属 3D 打印技术等新兴技术的发展将进一步助力骨科医疗器械行业的成长。

4、行业竞争格局

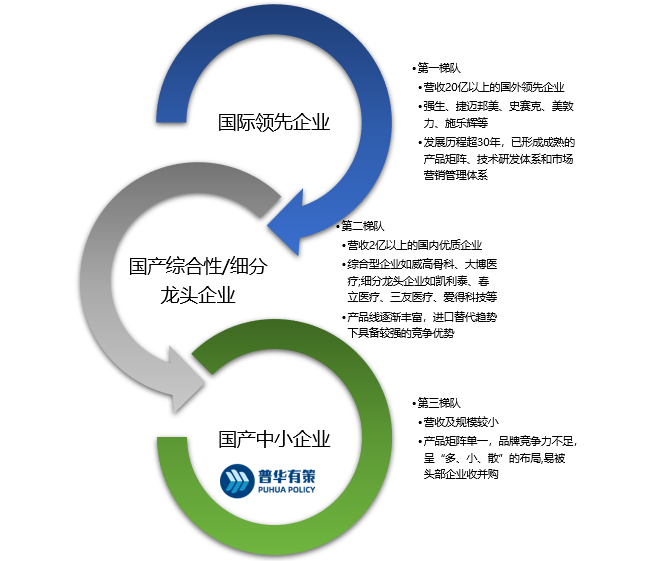

我国骨科医疗器械行业起步较晚,市场发展长期由国际厂商主导。从市场竞争格局来看,我国骨科医疗器械行业分为三个梯队。其中大型国际厂商凭借多年的品牌影响力和技术优势稳居第一梯队;第二梯队是已具规模的国内企业,包括产品矩阵完善的综合型厂商,以及深耕于细分领域的头部厂商。第三梯队为数量众多的小规模生产厂商,其通常产品线单一,竞争力较弱,易被大型厂商收并购或面临淘汰。

资料来源:普华有策

在进口产品国产替代的行业背景下,一方面受医保控费政策影响产品入院价格受限,对进口产品的挤出效应较为明显;另一方面,本土企业可抢抓本轮机遇,借助市场扩容快速提高实力,建立自身的竞争优势。行业整合的明显趋势,为业内已经具有一定规模的企业提供了发展契机,未来行业格局或将重构。

5、行业进入壁垒

(1)行业准入壁垒

我国对医疗器械的研发、生产、流通、销售全环节进行严格监管,骨科植入医疗器械由于体内停留时间长,安全性要求高的产品特点,主要为 II、III 类医疗器械,上市产品须取得药监部门审查批注的产品注册证书,面临更为严格的监管。一般来说,新进企业拟生产和销售,从企业申请设立到产品研发试制、注册检验、临床评价并顺利完成注册获批上市,需要至少 3-5 年,时间成本较高。同时企业需要在人才建设、研发、生产、销售、经营管理等各方面具备丰富的行业经验,行业进入壁垒较高。

(2)专业人才壁垒

骨科植入医疗器械行业对科技研发、创新升级、学科交叉依赖度高,行业需要大量具有高水平、多学科背景的复合型专业人才的支持,需要医学、材料学、生物力学、机械制造学等多学科的高水平专业技术人才协同研发创新,也需要具有丰富行业经验的管理人才和营销团队。对于一个新进入行业的企业,很难在短时间招聘及培养具有核心竞争力的人才队伍。

(3)研发技术壁垒

骨科医疗器械行业属于知识密集、技术密集型新兴产业,产品综合了医学、材料科学、生物力学、机械制造等多种学科及技术,对生产环境、产品的制造工艺等要求极高。在研发方面,新品研发具有周期长、投入高、不确定性大的特点;在生产方面,医疗器械生产具有工艺路线复杂、生产环境洁净度要求高、质量控制严格等特点,对于缺乏符合要求的工艺设备和缺乏长期工艺技术经验积累的企业很难生产出质量稳定的合格产品。上述每一个环节都是对医疗器械厂商技术实力的严格考验,其中自主研发能力与技术生产能力都是业内企业核心竞争力的重要组成部分,在长期实践积累中形成研发与技术壁垒。

(4)资金壁垒

骨科医疗器械的研发、生产及销售等环节均具有较高的资金需求。在产品研发环节,在研产品需经历较长的研发周期,研发期间的研发物料准备、试验试制均需持续的资金投入;在产品生产环节,医疗器械生产企业须依照《医疗器械生产质量管理规范》等相关监管标准的要求建设生产场地、购置相应产品生产设施,并设置配套的质量控制制度与措施,亦需要大量的资金投入;在产品销售环节,医疗器械企业须负责产品的运输、营销网络的搭建等均需要资金支持。对于小企业而言,自身资金储备及融资渠道的受限,有可能导致现有产品后续无法升级以满足市场需求的变化,从而被市场淘汰。

(5)营销渠道壁垒

当前行业内的骨科医疗器械企业大部分采取经销为主的销售模式,优质的经销商经过长期客户维护和谈判接洽,在各级医院的终端渠道掌握和配套跟台服务的提供等方面形成竞争优势。一般新进入企业难以在短时间内对接到优质的经销商资源,其对经销商的议价能力、管理体系也需经过较长周期的培养和磨合。此外医院对同类产品招标公司数量有限,先入院的产品对后入院的产品会形成一定市场渠道壁垒。

(6)品牌壁垒

骨科植入医疗器械品牌的知名度在一定程度上能够体现其质量水平,使用者在做选择时,知名度高、美誉度好的产品较受青睐,品牌形象已成为生产企业市场竞争力的集中体现。知名的医疗器械品牌往往需要在产品研发、质量管理、市场推广等方面进行长期的投入,行业新进企业一般难以在短时间内树立良好的品牌形象,行业品牌壁垒较高。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年骨科植入医疗器械行业深度调研及投资前景预测报告》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。