多肽药物行业应用结构、市场规模及竞争格局预测(附报告目录)

1、多肽药物应用结构分析

多肽药物的质量控制水平接近于小分子化学药,活性接近于蛋白质类药物,综合了两者的优点,在临床应用上和生产制备上体现了自己的优越性,具有高活性、低剂量、低毒性等优点,适用于解决小分子化学药难以解决的复杂疾病。但多肽药物但也存在生产成本高、给药不便的缺点。多肽药物规模化生产难度较大,目前化学合成法是多肽药物规模化生产的主要途径。

基于多肽药物以上特点,目前主要应用领域包括急病和慢性病领域。多肽药物最先在急病领域、抢救领域普及,因为该类领域用药一般是手术治疗,由医生和护士静脉注射,而且是一次性治疗,不存在给药不便的难题,也不需要长期给药,患者对药品价格接受程度高,目前用于急救止血的醋酸奥曲肽、生长抑素、醋酸特利加压素,用于心脏急救的比伐芦定、依替巴肽、奈西立肽,用于预防产后出血的卡贝缩宫素等都是该类药品。对于慢性病领域,在某些传统药物治疗效果不佳的情况下,多肽药物具有较大竞争优势,在免疫调节、心血管系统等疾病、糖尿病、骨质疏松、肿瘤、缺乏治疗手段的罕见病等方面得到广泛应用。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年多肽药物行业发展前景趋势预测及投资可行性评估分析报告》

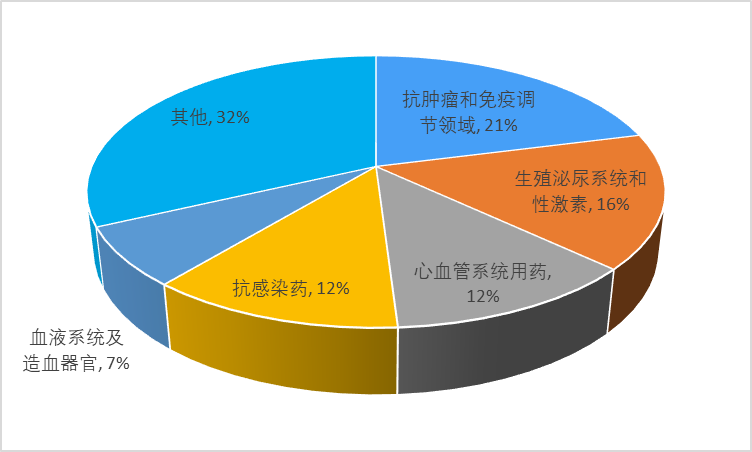

全球上市多肽药物治疗领域分类

资料来源:普华有策

2、国内外多肽药物行业市场规模分析

全球市场:2020年全球多肽药物市场规模在约为330亿美元,同比增长率为8.1%,预计未来多肽药物市场将以 7.6%的年均复合增长率增长,在 2027 年市场规模将突破550亿美元水平,多肽药物市场仍具有巨大增长空间。

中国市场:我国多肽药物市场虽起步较晚,但发展速度迅猛,销售额由 2016 年的241.9亿元上升至 2020年的 295.6 亿元,年均增长速度远高于全球多肽药物市场整体增速。随着我国鼓励创新药研发和推进仿制药一致性评价工作的政策出台,预计未来将有更多具有显著临床效果的多肽创新药和多肽仿制药获批上市,使得我国多肽药物市场进一步扩容。

3、国内竞争格局分析预测

在国内多肽制剂市场,主要包括外资公司和本土公司两大阵营。外资多肽医药公司主要有诺华、辉凌制药、益普生、雪兰诺、阿斯利康、礼来等,其产品以原研药为主,产品线总体覆盖较广,又各具特色,多肽药物销售与公司其他产品线相互补充,形成良好的协同效应,剂型较为丰富,同业竞争相对较小,如诺华的醋酸奥曲肽微球、礼来的艾塞那肽和特立帕肽等。

国内本土多肽企业有近百家,规模较大的多肽制剂公司主要有翰宇药业、双成药业、海南中和等专业多肽药企,同时还有丽珠集团、信立泰、江苏豪森等新参与多肽药物市场的大型医药公司。国内多肽制剂企业产品目前多为仿制国外已过专利保护期或未在我国申请专利的多肽药物,竞争集中在胸腺五肽、胸腺法新、生长抑素等大宗多肽品种,同时国内多肽产品线和剂型相对单一,以免疫和急救止血药物为主,普遍采用普通的冻干粉针和小容量注射液剂型,仅少数产品有预填充注射剂型或缓释剂型,产品相似度很高,导致同业竞争比较激烈。国内销售额前四大品种的竞争企业数量均达两位数以上,其中胸腺五肽的竞争参与方更是多达 55 家。

激烈的市场竞争加之国家在医保控费降费的政策导向下对个别大品种的重点监控,以胸腺五肽和胸腺法新为代表的传统产品销售额呈现持平或明显下降趋势,而亮丙瑞林、利拉鲁肽、比伐芦定等市场竞争者少、专利新近到期的特色品种市场销售额快速增长。

未来国内多肽制剂新品种领域蕴含较大机会。目前在全球上市的多肽药物分子中仍有近一半尚未在中国上市,全球销售额排名前十的多肽分子产品在中国的使用率仍比较低,多肽药物在国内市场肿瘤和糖尿病等领域未来蕴含广阔市场空间,可发展潜力巨大。由于大多数本土制剂企业缺乏先进的多肽合成技术,不具备多肽原料药生产能力或仅能生产个别技术含量较低的品种,未来随着多肽药物仿制难度提高,少数多肽药物研发能力领先的企业能够通过仿制专利新近到期的品种,把控新产品原料药供给,开发多种剂型,独占原研药专利到期后的仿制药增量市场,借助新产品实现弯道超车,如本公司的卡贝缩宫素,翰宇药业的特利加压素、江苏豪森的依替巴肽、信立泰的比伐芦定等。因此,多肽药物企业获批制剂品种数量和剂型数量体现企业在行业内的长期竞争力。