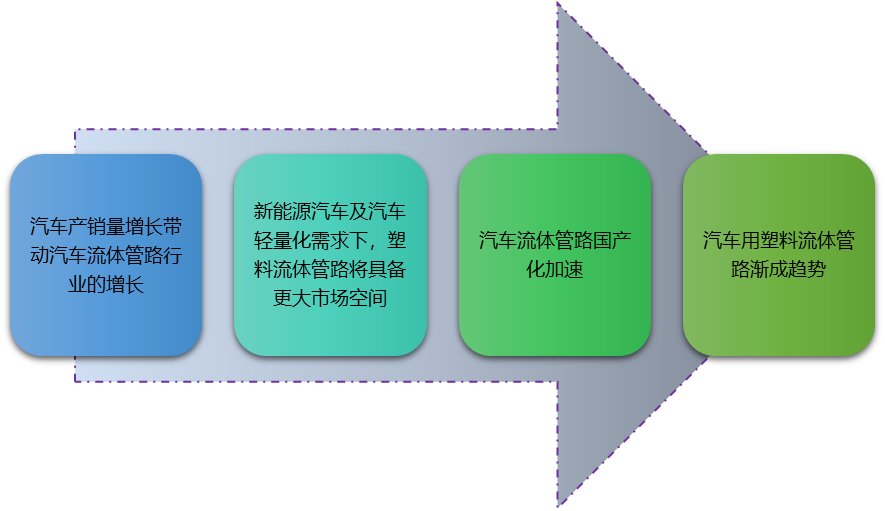

汽车用塑料流体管路在政策及市场需求推动下逐渐成为行业应用趋势

1、汽车用塑料流体管路所处汽车零部件行业发展趋势

(1)汽车产业链全球化

汽车零部件被誉为汽车工业的根基,与汽车工业互相促进,协同发展。在经济全球化背景下,全球汽车产业竞争日趋激烈,我国汽车零部件产业不仅与国内整车厂形成了完整的产业链,而且在全球汽车配套市场扮演了越来越重要的角色。各大整车制造企业为降低生产成本、增强综合竞争力,逐渐开始在全球范围内采购零部件,构建全球产业链。但受益于先发优势,欧美日韩等国家的零部件企业主导推动了产业升级和发展,中国汽车零部件企业国际市场影响力相对有限,即使在发展最快的中国市场,全球性的大型汽车零部件集团受益更大。随着汽车消费主体的迁移,主要汽车整车企业的属地化建厂消费模式,带动了当地汽车零部件企业的发展,过去 10 年中,中国逐步成为全球第一大汽车消费和生产国家,中国汽车零部件企业也逐步成长,凭借成本优势进入国际整车企业的零部件配套体系。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年中国汽车用塑料流体管路行业投资前景专项报告》

(2)汽车生产本土化

跨国公司在实施全球化战略的同时,积极推行本土化策略,即利用本土资源、在本土生产适合当地消费者需求的车型和零部件产品,同时提供营销和金融服务,形成本土化的竞争力,以实现贴近本土客户和市场的目标。

随着我国汽车零部件行业的快速发展,以及国外零部件企业进入中国,汽车零部件本土化取得明显进展,目前国内商用车及中低档乘用车投产时国内配套率基本达到100%。中国已基本建立了较为完整的零部件配套供应体系和零部件售后服务体系,为汽车工业发展提供了强大支持。

我国是汽车零部件大国,但非汽车零部件强国,汽车主要核心零部件仍然掌握在外资手中。随着全球汽车消费进入微增长、存量竞争阶段,成本成为整车企业竞争的重要因素,我国汽车零部件企业凭借成本优势,逐步获得合资品牌的合格供应商资质,进入车企巨头的全球供应体系。同时,随着我国自主品牌汽车参与全球竞争,我国自主零配件企业也跟随出海,配套整车企业,我国汽车零部件行业将会继续保持稳步发展的态势。

(3)汽车零部件轻量化

塑料零部件的应用对于降低汽车重量、节约燃油、促进环保以及可回收利用等方面均有显著作用。汽车轻量化是未来节能减排工作的重中之重,因此在全球汽车制造业中呈现出汽车塑料化的趋势,汽车塑料件的应用推广有望提速。汽车轻量化,使以尼龙、聚丙烯、聚氨酯、聚氯乙烯、ABS 和聚乙烯等为原材料的塑料零部件市场得以迅速扩大。对于最终用户而言,塑料产品的质量优势越发显著,其较轻的重量有利于节约燃油,同时,塑料的隔热性能有利于汽车节能指标的实现。

(4)汽车零部件行业趋于精细化、多层级化

汽车产业逐渐呈现精细化分工的趋势,整车厂从最初拥有全流程生产链条,逐步转变为专注于汽车设计、技术研发、核心部件生产,其余各类零部件均从其合格供应商目录中实施采购,不同零部件的供应商遍布全球,充分发挥不同地区、不同供应商的比较优势。

汽车零部件行业的多层级化主要体现在多层级的供应商系统中。整车厂通常向其一级供应商直接采购零部件,一级供应商再向上游供应商,即二级供应商采购零部件,以此类推,形成汽车零部件行业的多层级分工。

(5)汽车零部件供应商质量控制不断提高

整车厂采购零部件时,要求零部件生产企业满足一系列质量标准。质量标准主要包括国际汽车工作组(IATF)制定的国际汽车质量技术规范 IATF16949 质量管理体系,以及各国行业主管部门、行业协会对汽车零部件产品质量和管理体系制定的相应标准,如我国的 3C 认证。另外,整车厂对其零部件供应商的考核标准也在不断提高,整车厂在确定其零部件供应商前会对供应商的生产能力、研发能力、产品质量等进行长时间、多轮次的考核,部分整车厂还会对其零部件供应商的整个生产流程进行过程控制。

(6)我国汽车零部件行业毛利润变动情况

随着我国汽车产销量、保有量的不断提高,汽车零部件行业的毛利润水平不断提升。2016 年以来,我国汽车零部件行业毛利润呈快速增长趋势,2016 年同比增长率达38.86%;2017-2020 年,我国汽车零部件行业毛利润增长率分别为 27.01%、10.57%、4.77%和-2.10%,增长率逐渐降低,行业毛利润水平逐步趋于平稳。我国汽车零部件行业毛利率水平较为稳定,近 10 年来始终维持在 20%左右。

(7)我国自主零部件产品的进口替代趋势

从长期来看,我国汽车市场的容量仍将不断提升,有利于我国汽车零部件行业稳定发展。随着研发水平和制造工艺的不断提升,我国汽车零部件企业在诸多领域实现了突破,由标准的被动接受逐步转变为主动参与标准的制定。我国自主零部件产品质量稳定,性价比高,具备参与全球竞争及进口替代优势。根据 2018 年前瞻研究院数据显示,我国汽车零部件市场中,70%以上市场份额被外资背景企业占据,在汽车电子等高端汽车零部件领域,外资背景企业占据超过 90%以上的市场份额,替代空间巨大。

技术突破是全球竞争和进口替代的前提。在传统燃油车领域,许多由外资垄断的零部件开始国产化,例如发动机、变速箱、电控系统等;在新能源汽车三电系统等领域,我国与全球领先的供应商属于相近水平,特别是电池领域,宁德时代已经成为全球第一大的汽车动力电池供应商,向全球主要的汽车整车企业均配套供应,在国内乘用车市场,宁德时代和比亚迪在各自的细分市场基本处于寡头地位。

成本优势是全球竞争和进口替代的不竭动力。在技术实现突破后,受益于我国工程师劳动力成本相对较低、行业竞争加剧倒逼整车降成本、企业内部管理优化等宏观、中观和微观因素影响,自主汽车零部件产品逐步配套合资品牌,进而加入其全球供应体系,凭借价格优势和规模优势等因素,在汽车玻璃、轮毂、汽车内饰等诸多领域,一旦实现技术突破后,我国自主零部件产品将会实现对外资及合资产品的快速替代。

2、汽车流体管路行业发展概况及发展趋势

汽车流体管路是指连接各个功能件的软管、硬管等管状零件,其作用是在各功能件之间传递各种介质(如油液、气体等),从而保证部件实现应有的功能,使整车能够安全平稳地行驶。

资料来源:普华有策整理

(1)汽车产销量增长带动汽车流体管路行业的增长

目前,整车厂商对于流体管路的需求取决于全球汽车总体产量水平。根据全球大型汽车零部件集团上市公司 TI 邦迪 2020 年年报,预计 2020-2027 年全球轻型汽车产量复合增长率约为 4.1%。自 2009 年以来,全球轻型汽车的产量增长主要是由新兴市场贡献,其中我国作为全球最大的汽车生产国,近年来汽车产量占世界汽车产量比重始终保持在 25%-30%之间。随着全球汽车市场的逐步扩大,我国汽车产销量也将进一步提升,从而带动流体管路细分行业的持续增长;同时,随着全球整车厂通过在新兴市场建立工厂以降低其运营的劳动力和物流成本,实现本土化生产,我国流体管路细分行业也将迎来新的发展机遇。

(2)新能源汽车及汽车轻量化需求下,塑料流体管路将具备更大市场空间

2016 年,由国家制造强国建设战略咨询委员会、工信部牵头编制的《节能与新能源汽车技术路线图》明确提出:至 2030 年,乘用车新车油耗为 3.2 升/百公里,商用车油耗同步国际先进水平。此外,2020 年开始逐步实施的《第六阶段轻型汽车和重型汽车国六排放标准》也对汽车排放标准作出了严格规定。随着国家对于汽车节能减排要求的不断提高,相关环保政策的陆续实施,要实现上述目标,汽车的轻量化是必然的发展趋势,耐高温、耐高压、耐腐蚀、质量轻、防渗漏也是汽车流体管路发展的主要方向。

同时,近年来在我国大力推广、发展新能源汽车背景下,新能源汽车的产销增加,适用于新能源汽车的管路总成产销量也随之增加。新能源汽车由于其电驱动、动力总成体积较小、功率密度较高等特点,对适用于新能源汽车的管路总成在轻量化、耐高温、导热性及绝缘性等方面均提出了更高要求。

在上述汽车发展趋势及管路总成发展需求下,塑料管路因与橡胶管路、金属管路相比具备质量轻、防锈蚀、防腐蚀、导热系数低,并且具备较高的绝缘性和抗老化等优点,将在汽车轻量化、节能化以及新能源汽车的发展中发挥更重要的作用,塑料汽车管路的市场规模也将不断扩大。

(3)汽车流体管路国产化加速

近年来,随着我国汽车行业增速放缓并出现下行压力,汽车市场竞争加剧,各大整车厂成本压力加大。我国汽车管路企业经过数十年的发展,通过技术引进、自主发展、研发创新,并在与各大合资、自主品牌整车厂就新产品、新需求进行不断实验、调整及匹配的过程中,已逐步缩小了与国外汽车管路生产企业之间的差距。在确保质量的前提下,国产汽车管路具备价格低、物流便利等优势,在开发设计水平、制造工艺等方面具备进口替代能力,正逐步被各大合资、自主品牌整车厂所使用。在当前新冠疫情影响下,很多整车厂为避免海外零部件断供风险,将本土优质供应商纳入配套体系,进一步加速了汽车流体管路国产化的进程。

(4)汽车用塑料流体管路渐成趋势

汽车流体管路单车用量相对稳定,整体市场规模、增长速度及价值变化与整车市场发展趋势直接相关。随着新材料和技术的发展,如国六的动力系统管路会因为排放、导电等要求而采用更大规格、价值更高的管材及配件。汽车上传统的液压助力转向系统,已经大量被电机驱动的电动助力系统代替,转向系统上的液压管趋于消失。随着高性能特种塑料性能的提升,成本更低、更便于加工且更轻的塑料管路甚至有望替代汽车空调上部分高压端的金属/橡胶复合管。

3、行业竞争格局

(1)国际市场竞争格局

欧美零部件制造商一直占据世界领先地位。目前,汽车用塑料流体管路生产企业主要集中于欧洲、美国、东亚。国际上从事汽车用塑料流体管路生产的企业主要有 TI 邦迪、美国库博标准、德国诺马等。TI 邦迪主要生产塑料油箱及配套的燃油管路、空调管、散热管等其他汽车零部件,库博标准主要产品为密封件、燃油和制动管路系统、流体传输系统和减震系统等,诺马主要生产卡箍、快速接头、紧固件等。

(2)国内市场竞争格局

汽车用塑料流体管路行业为整个汽车零部件行业的细分市场之一,国内同行业公司数量相对较少,市场份额主要集中于少数几家大型外资及大型国企汽车零部件生产商。行业内领先企业包括邦迪管路、亚大汽车等。邦迪管路主要为国内的欧美合资整车厂商提供配套产品,而亚大汽车隶属于中国兵器工业集团下属的凌云股份,其与合资及内资整车厂商均有合作,均为行业重点企业。

大型整车制造企业倾向于选择固定的零部件供应商。整车厂要求供应商通过IATF16949 认证,随后会对供应商进行多次质量和技术评审,供应商通过评审进入整车厂供应商目录后,才能参与项目招标,后续整车厂仍会定期对供应商进行质量、供货能力等各项考核。整车厂需要投入大量精力选择供应商,且汽车用塑料流体管路属于定制化产品,每款车型均需配套规格不同的各类流体管路,开发新车型需进行重新设计。

随着整车市场竞争加剧、汽车相关行业政策变化、汽车更新换代加速,整车厂为了降低沟通、采购、研发等各项成本,倾向于与固定供应商进行长期合作。

3、行业壁垒

(1)技术壁垒

汽车用塑料流体管路主要应用于汽车动力系统、空调及电动车三电热管理系统、制动系统、转向系统、其他系统(车身及底盘等)的介质传输,属于影响行车性能、碳排放与安全的定制化关键零部件,行业内企业必须拥有较为丰富的产品和制造技术积累,较强的自主研发和创新能力,并具有快速沟通响应能力,能够根据下游客户的需求和质量标准,在设计、开发等方面为客户提供全方位整体服务。

汽车工业所使用的流体介质改进更新较快,各国政府对汽车排放要求逐渐严格,这种应用和环保要求的变化对汽车流体管路安全、清洁、节能、环保等性能提出了更高要求。符合不同整车厂技术标准和性能需求的流体管材和配件的研发需要丰富的行业经验和技术人员严谨的操作,具有较高技术门槛。自主研发能力需要通过长期经验积累、持续投入来逐渐提高,并且与国三、国四标准时期的照图施工阶段不同,现阶段本土销售的主要为原创车型,总成级产品的一级供应商需要与主机厂进行同步开发,这要求企业具备对自身产品绝大多数性能的自主试验验证能力,需要投资达千万级别的专业流体管路实验室,并获得各主机厂的认可。就目前国六或者新能源车型的流体管路,对于新进入者来说,即使能够在没有自主试验验证能力的条件下获得业务,需要承担的委外试验费用单车可达百万级别,超过大多数供货车型一年的净利润,风险成本极高。

在制造环节,与普通塑料原材料不同,流体管路及零部件具有长时间耐各种腐蚀、耐高低温、耐冲击受力、导电、分子级阻隔等多种特殊性能,大量应用各类定制级特种原材料,需要企业对原材料物性深度了解,根据原料特殊性定制特殊要求的设备、模具,与原材料、模具、设备供应商深度配合试生产,任何设备、原料、客户要求的工艺变更都需要大量的时间和物料投入才能拿出符合要求的批量产品。而产品后期的半成品成型、组装、检测更是需要对各项工艺和参数精细化控制来获得交付状态的总成产品。潜在进入者难以通过短期内购买先进设备、简单引进技术实现市场进入。

行业内企业均通过加大研发投入、提升工艺和试验能力、申请专利保护、制定严格保密规定等措施来提升企业综合竞争力。因此深厚的技术积累和强大的研发能力、技术实现能力,已经成为行业内优秀供应商的必备条件。

(2)人才壁垒

汽车用塑料流体管路行业对技术研发能力要求较高,行业内研发人员需要具备扎实的塑料管路制品相关知识和技能,并对车辆工程、材料科学、机械工程等行业相关知识有充分深入的理解。除此之外,技术研发人员需经过多年的培养,在生产和实践中进行多年的积累,才可具备满足整车厂需求的开发能力,保持企业的技术优势和综合竞争力。同时,汽车用塑料流体管路产品更新换代较快,产品种类繁多,企业须保持核心研发团队的人员稳定,才能保证自身持续具备优秀的技术吸收、优化、再创新和应用能力。

(3)客户供应链体系壁垒

由于汽车用塑料流体管路属于汽车安全件,其质量直接关系到整车的质量和安全,各大整车厂对其供应商的选择非常严格审慎,供应商不但需通过独立第三方的IATF16949 质量管理体系认证,还要各整车厂质量认证、综合评审考核等多道程序,考核通常需要持续一到两年。供应商通过考核后,从产品开发、制造样件到最终批量生产,仍需一到两年时间。由于涉及到整车性能及安全,流体管路的管材和连接件,都作为关键子零件进行单独的认证管理。即使配方和结构满足客户的图纸,每一家主机厂新进入的供应商若是采用客户未曾使用过的配件,都需要进行单独的认证工作,包括寿命试验和长期路试,合资品牌整车厂甚至需要供应商承担费用将产品拿到车型原设计国完成,收费极高,而若采用其它供应商的管材和连接件进行组装则会大幅增加成本和开发响应时间。因此长期合作的供应商会对客户有更深入、完整的理解,可以快速熟练地响应整车厂的开发要求,大幅降低生产成本。

基于以上原因,整车制造商更换供应商成本和风险较高,在稳定的合作关系下客户更倾向于长期合作。这种行业特性给新进入者造成了较大壁垒。

(4)产业链壁垒

汽车塑料流体管路行业的上游包括颗粒原材料及关键零部件,下游主要是整车制造企业或零部件模块供应商。因为产品的技术特点,其主要原材料供应商为日本、美国、欧洲少数几家大型高分子材料公司,所需要的颗粒原料皆为专用牌号,不属于大宗商品,价格较高,每年的产量是原材料供应商经提前拜访主机厂就市场总量进行调查,并与国内细分市场头部企业深度沟通了解其业务预期后确定。供应时一般对主要客户确认意向性配额,在实际交付中会根据需要做出适当调整,并优先满足规模较大的长期客户。因为小宗商品原料的流通性不高但排产周期极长,计划的准确性有助于原料商控制成本,基于对长期客户的深度了解,原料商可更精准的进行产能和生产计划安排。行业新进入者前期获得原料配额的成本较高,且无法随时满足需要。

以快速接头为主的管路连接件作为系统的关键零部件,主要掌握在少数几家外资(合资)紧固件品牌以及尼龙管路系统供应商手中。对于不具备受主机厂认可的连接件的生产能力的供应商,除了采购成本较高之外,大批量供货也需要较长的订单周期,且较难获得定制化的产品。而自主的连接件生产能力,不光需要在主机厂得到相关认证,还需要建立较强的模具加工能力以满足高性能、高精密的塑料连接件的开发和持续生产需求。

在排放法规、动力来源和技术要求不断变化的汽车制造业,每一次的车型换代、技术更迭,对于流体管路而言,实际上都是头部的原材料供应商、关键子零件供应商、总成一级供应商和主机厂协同推动的结果,产业链的协作和整合程度决定了企业的成本和竞争力。

(5)资金壁垒

汽车流体管路行业需要较好的设备以满足客户的产能、质量要求并产生规模效应;需要长期投入大量资金满足产品技术预研发,客户项目开发;需要建立完整的流体实验验证能力;需要建立大部分关键零部件自主能力和主要工装模具的 IN-HOUSE(自制)加工维修能力。由于流体管路产品需要更长时间的实验认证,而且前期基础投入较大,产品本身单车价值不高,需要达到一定的批量才能得到足够回报,因此对于新进入者而言,投资大、周期长,且因质量问题和车型的市场风险会造成回报的不确定性。