环保催化剂市场的国产化进程逐渐加快、前景广阔(附报告目录)

1、环保催化剂行业发展概况

狭义上,环保催化剂一般指的是直接或者间接处理有毒、有害物质,使之无害化或减量化的催化剂,如应用于尾气处理和工业废气处理等污染排放控制的催化剂。广义上,能够改善环境污染的催化剂均可归属于环保催化剂的范畴,如应用于燃料电池等新型能源的开发、清洁燃料的生产等的催化剂。

近年来,随着我国产业结构不断升级和环保要求日益提高,我国在环保催化剂领域进行了大量投入,但由于我国对环保催化剂的研究工作起步相对较晚,我国在新型先进环保催化剂的研发、生产和应用等方面较欧美日等发达国家仍存在一定差距,许多先进材料和高性能催化剂生产技术被跨国公司长期垄断。在工信部、国家发改委、科技部和财政部联合发布的《新材料产业发展指南》中,机动车尾气、工业废气净化用催化材料等环保催化材料被列为重点应用领域急需的关键战略新材料。

随着我国环境污染治理力度的加强,我国环保催化剂具有广阔的市场空间。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2026年环保催化剂行业专项调研及投资可行性评估报告》

2、环保催化剂行业竞争格局

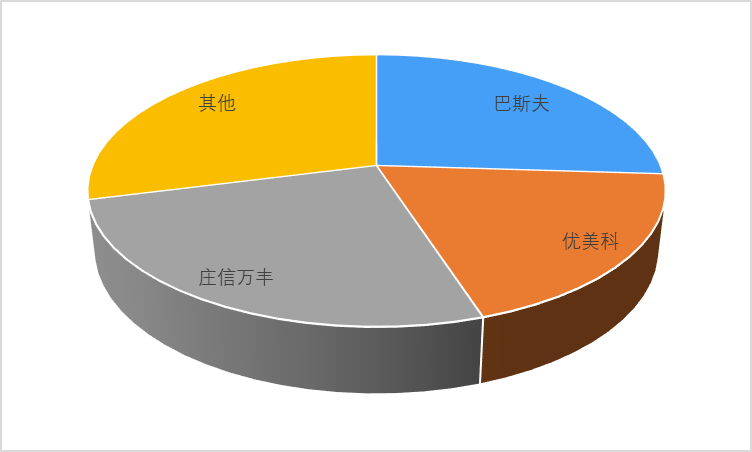

全球主要的污染排放控制催化剂厂商包括德国的巴斯夫、英国的庄信万丰、比利时的优美科、日本的科特拉以及我国的贵研催化和中自环保等。全球环保催化剂市场集中度较高,巴斯夫、庄信万丰和优美科共同占据了包括我国在内的全球大多数市场份额。除中自环保外,我国主要涉足环保催化剂的厂商还包括贵研铂业、威孚高科、艾可蓝、凯龙高科等。

全球环保催化剂市场份额情况

资料来源:普华有策

3、环保催化剂产业发展趋势

(1)环保催化剂市场的国产化进程逐渐加快

长期以来,我国环保催化剂市场被巴斯夫、庄信万丰和优美科等外资环保催化剂巨头所占据,主要因为环保催化剂技术门槛高,且其主要应用领域为尾气处理,而历史上我国的尾气排放标准落后于美国、日本、欧盟等的排放标准,使得外资巨头的技术和产品储备往往领先国内排放标准一代及以上,并且实行严格的技术封锁。因此,在我国历次排放标准升级时,外资巨头可依靠其已有的技术和产品迅速与下游客户配套以占领市场份额,而我国催化剂厂商由于技术和产品长期落后于外资巨头,议价能力弱且难以获取头部客户或其较多采购份额,只能作为跟随者并面临激烈的市场竞争。

经过长期的技术积累和产品追赶,国内催化剂厂商的技术、产品与外资巨头的差距逐渐缩小,部分国内厂商的部分产品的性能已能够比肩甚至超过外资巨头同类产品,并在我国领先的发动机厂商的产品中得到更加广泛的应用。

我国尾气排放标准的赶超使得外资环保催化剂巨头相对国内厂商的先发优势减弱,以中自环保、贵研铂业、威孚高科等为代表的国内环保催化剂厂商的市场竞争力逐渐提升,环保催化剂市场的国产化进程将逐渐加快。

(2)尾气处理催化剂的性能和性价比要求不断提高

随着全球范围内对大气污染治理重视度的不断加强,尾气排放标准持续升级并逐步向“零排放”的目标迈进,各类污染物的排放限值不断降低的同时排放标准所限制的污染物种类不断增加。目前,国六排放标准相较国五排放标准已新增了颗粒物数量(PN)、氨气(NH3)、氧化亚氮(N2O)等污染物的排放限值要求,未来将推出的欧七排放标准、国七排放标准亦可能新增甲醛(HCHO)、乙醛(C2H4O)等污染物的排放限值要求。

尾气排放标准的不断提高,要求尾气处理催化剂的性能不断提升,亦将导致尾气处理催化剂的用量增加,提高车辆的制造成本。随着汽车市场竞争的日趋激烈,下游厂商对尾气处理催化剂的性价比要求不断提升。在此情况下,催化剂厂商需持续进行关键催化材料的研发,通过开发新催化材料或研制新配方以提高催化剂的催化效率,满足不断降低的污染物排放限值要求和不断新增的限制污染物种类,同时进一步提升催化剂的活性和耐久性,以降低催化剂中的贵金属用量,从而降低催化剂的成本。

(3)应用于清洁能源汽车的环保催化剂需求持续上升

为加快大气污染治理,我国在迅速推进尾气排放标准升级的同时,大力支持天然气、电动、燃料电池等清洁能源汽车的发展。国家发改委等十三部委《加快推进天然气利用的意见》中提出,加快天然气车船发展,提高天然气在公共交通、货运物流、船舶燃料中的比重,在大气污染防治重点地区加快推广重型天然气汽车代替重型柴油车等指导意见;国务院办公厅《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》中提出,重点发展纯电动汽车、插电式(含增程式)混合动力汽车和燃料电池汽车,完善新能源汽车推广补贴政策。清洁能源汽车的快速发展将促进应用于清洁能源汽车的环保催化剂市场需求不断上升。

根据中国汽车工程学会牵头组织编制的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》,我国氢燃料电池汽车的发展目标为 2025年保有量达 10 万辆左右、2035 年达到 100 万辆。在此背景下,高性能、低贵金属用量的燃料电池电催化剂的需求不断上升,低铂催化剂技术已成为我国氢能燃料电池汽车需重点攻克的关键瓶颈技术。