颅颌骨内固定系统行业国内外领先企业铸就竞争格局(附报告目录)

1、颅颌骨内固定系统行业概述

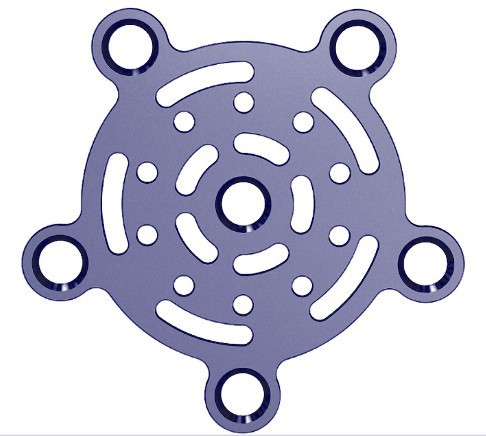

颅颌骨内固定系统产品所处的植入性医疗器械行业属于“假肢、人工器官及植(介)入器械制造”行业,为医疗器械行业的子行业。主要用于神经外科、口腔科和整形科,是脑肿瘤、鼻咽恶性肿瘤、颅内损伤、颅骨和颌面骨骨折等常规性手术耗材。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年中国颅颌骨内固定系统行业竞争态势及投资趋势分析报告》

由于颅颌骨内固定系统产品需长期植入人体,在植入材料的生物力学性能、生物相容性,以及植入器械的结构设计、精密加工、表面处理工艺等方面具有很高的要求,因此颅颌骨内固定系统制造产业是一个对产品安全有效性要求高、研发投入较大、产品更新换代速度快的高新技术行业。我国颅颌骨内固定系统产业起步较晚,国内市场中进口产品占有率较高且价格居高不下。随着我国经济的高速发展、人民生活水平的日益提高以及医疗体系改革的逐渐深化,各种潜在的医疗和健康需求将获得进一步释放,加上国家产业政策的大力扶持、以医疗器械替代药品的治疗方式转变,以及国产产品实现进口替代的不断推进,包括颅颌骨内固定系统产业在内的我国医疗器械行业将进入一个高速发展的阶段。

从近十年宏观政策上看,在2010年国务院发布的《关于培育和发展战略性新兴产业的决定》、2016年《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》中都将生物产业列为国家大力扶持的产业。国家近年来也不断鼓励和促进医疗器械的创新发展,从“十三五”战略规划逐步向下落实到了具体政策,不断强调发展创新医疗器械的重要意义。

2、行业格局

国内颅颌骨内固定系统主要生产企业较少,主要包括江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司、天津市康尔医疗器械有限公司、上海双申医疗器械股份有限公司等;国外颅颌骨内固定系统的生产企业主要有瑞士辛迪斯(Synthes)(已于2012年被美国强生收购)、美国美敦力(Medtronic)、美国劳伦斯(Walter Lorenz Surgical)、美国史赛克(Stryker)、美国豪迈(Osteomed)、德国马丁(Gebruder Martin)、德国雷伯(Rebstock)、德国蛇牌(Aesculap)、意大利比多亚(Bidoia)等十余家公司。我国医疗器械产业的发展起步较晚,生物医用材料产业基础较为薄弱,国内产品的性能与进口产品之间客观上存在一定的差距,加上颅颌骨内固定系统主要应用于脑肿瘤切除和颅颌骨骨折的固定和修复等高风险和高技术含量的外科手术,出于对安全性及有效性等方面的考虑,手术医师以及经济条件许可的患者比较倾向于采用进口产品。因此,进口颅颌骨内固定系统产品在我国市场所占的份额最高时曾经达到70%-80%,在北京、上海等医疗水平较高的大城市以及一些国内一流的医院神经外科科室,进口产品的使用比例甚至达到90%以上。但是,近年来随着国家产业政策的大力扶持,国内生产厂商在技术研发和质量管理方面的投入力度不断加大,国产产品的整体质量水平与进口产品的差距不断缩小,部分公司通过与医院和科研机构展开密切、高效的研发合作,充分整合本土优质资源等方式,其颅颌骨内固定系统产品在生物力学和生物相容性方面的性能已达到甚至超过进口产品。产品质量水平的持续提升,加上完善的市场推广和销售网络,以及专业、周到的技术支持与售后服务,国产产品逐渐取得专业医师和患者的认可和信任,市场占有率不断提高,进口产品替代已经成为颅颌骨内固定系统行业的发展趋势。

在产品价格方面,进口产品的市场主要集中在各直辖市和省会城市的国内一流医院,国内企业则选择地级医院和县级医院作为市场开拓和产品销售的主要区域,虽然随着国内企业的发展和国产产品质量的不断提升,这种市场销售格局近年来有所变化,但尚未得到彻底扭转。当前上述市场分割状况导致进口产品在自己的优势市场区域内缺乏足够的竞争压力,凭借较好的产品质量以及较高的品牌知名度,进口产品的定价普遍较高。我国医疗器械行业发展的起步较晚,国产颅颌骨内固定系统的产品质量与进口产品存在一定差距,加上受到地、县级医院就诊患者医疗费用承受能力的制约,国内企业在颅颌骨内固定系统市场上的产品定价往往只占到同类进口产品价格的一半左右。

3、产业链

颅颌骨内固定系统医疗器械的上游主要为医用材料行业,上游行业决定了原材料的质量、技术水平和成本。颅颌骨内固定系统产品主要原材料为医用金属材料,包括纯钛及钛合金等,上述医用金属材料的生产已实现国产化及产业化,上游行业的原材料供给较为充分。此外,由于本行业产品毛利率较高,原材料价格的正常波动不会对行业的利润水平带来较大影响。

颅颌骨内固定系统医疗器械的下游主要为最终消费者,产品通过医院直接用于消费者,消费需求和消费能力决定了颅颌骨内固定系统产品的市场容量和经济效益。随着我国居民可支配收入的稳步提高、健康意识的不断增强以及医疗体系改革的持续深化,应用范围较广的颅颌骨内固定系统产品的市场需求预期将保持快速增长。

4、进入行业的主要障碍

(1)行业准入壁垒

颅颌骨内固定系统作为植入性医疗器械行业的细分产品,均属于三类医疗器械,由于涉及人体生命健康安全,国家食品药品监督管理部门对该行业实行严格的医疗器械生产企业许可和产品注册制度。新设立的企业需要经省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门审查批准取得《医疗器械生产企业许可证》,企业进行生产还需由国家食品药品监督管理部门审查批准取得相关的《产品注册证》。因此,三类医疗器械产品的生产,相对于一类、二类医疗器械产品,在产品研制、生物学评价、标准建立、注册检测、临床实验、注册申报、质量管理等环节都具有更加严格的要求和规定。一般而言,拟进入颅颌骨内固定系统行业的新企业,从企业申请设立审批到完成产品的临床试验、顺利注册并投放市场,至少需要2-4年时间。此外,由于产品注册周期较长,新进入企业在较长的研发周期内将面临诸多不确定性,投资风险较大。因此,国家准入政策成为新参与者进入行业的主要壁垒。

(2)技术和工艺壁垒

颅颌骨内固定系统行业是一个多学科交叉、知识密集、资金投入大的高技术产业,行业产品的研发和生产综合了医学、生物力学、材料学、机械制造等多种学科的新技术。缺乏技术积累和研发能力的企业难以进入本行业,而技术的积累和研发能力的培养是一个长期的过程。

颅颌骨内固定系统行业对产品的外观、力学性能、生物学性能和使用便利性等方面均具有较高要求,因此本行业对生产环境、制造工艺和制造设备都有极高的要求,产品的生产工艺对医生及患者的手术效果具有决定性的影响。由于制造工艺需要反复验证,且部分制造设备需要自制或特殊定制,因此缺乏长期工艺技术经验以及先进工艺设备的企业,其产品质量通常难以达到安全有效性的要求。

(3)人才壁垒

颅颌骨内固定系统行业属于创新驱动型的高新技术产业,企业必需具备高水准的研发团队,不断提升产品性能,持续研发新产品、新技术,才能保持核心市场竞争力。一个成熟产品从研发设计到最终获批上市,要经历严格的基础研究、产品试制,生物学评价、注册检验、临床实验和注册申报等多个复杂环节,一般需要2-4年时间,而一个高水平技术团队的培养往往需要2-3个成熟产品的研发经验。由于我国颅颌骨内固定系统行业起步较晚,高校、科研院的基础研究与企业的应用技术开发和产业化需求之间的关联度较低,因此当前国内颅颌骨内固定系统行业,从产品研发到注册申报的各个环节,符合条件的高端人才均比较缺乏。

(4)品牌壁垒

由于颅颌骨内固定系统主要应用于各类高风险和高技术含量的外科手术,且产品需长期植入人体,因此,出于对产品安全、有效性方面的考虑,手术医师及患者通常会根据自己的使用习惯及经济条件,对不同品牌的产品存在一定偏好。相对于新进入市场的品牌而言,医生及患者出于对手术成功率及植入安全性的考虑,更倾向于选择采用自己熟悉或知名度较高的颅颌骨内固定系统品牌。

(5)市场渠道壁垒

由于颅颌骨内固定系统产品的销售涉及地域较广且专业程度较高,我国大多数医疗器械厂商一般采用经销商模式实现向医院的销售。但是,经销商经营资格的取得需要经相关食药监部门审核批准并颁发《医疗器械经营企业许可证》,此外性颅颌骨内固定系统产品对经销商的规模及专业化水平要求亦较高,经销商需要具备一定的财务能力以及为医院提供专业化服务的能力。因此,新进入企业在寻找成熟、专业的经销商,建设稳定、共赢的营销网络方面,往往需要耗费较长时间,市场渠道的取得成为本行业的进入壁垒之一。